\ハラスメントの定義と対策を確認!/

資料をダウンロードする2022年4月から、大企業だけでなく中小企業も含めた「パワハラ防止法」が全面施行されました。国もパワハラの防止に向けた取り組みに注力しています。

企業としては、何がパワハラにあたるのかを知るとともに、個人や組織におよぼすリスクがある点も理解しておかなければなりません。

ここではパワハラの定義などの基礎知識、そして、パワハラの発生を未然に防ぐためのパワハラ研修の内容やカリキュラムなどについて解説します。

パワハラ研修とは?

パワーハラスメント(パワハラ)研修は、職場におけるパワハラの理解を深めて防止するための教育プログラムです。

パワハラ研修では、具体的な事例を通じて「どのような行為がパワハラに該当するか」を学びます。

全従業員が対象であり、経営層はもちろんのこと、特に管理職に対しては部下への適切な接し方や問題発生時の対応策などを重点的に教育します。

パワハラ研修を通じ、職場全体でパワハラを未然に防ぐ意識を高めて働きやすい環境をつくることが目的です。

法令遵守や職場環境の改善が求められる中、パワハラ研修は企業のコンプライアンス強化や生産性向上にもつながる重要な取り組みです。

パワハラの実態

都道府県労働局及び労働基準監督署に設置された総合労働相談センターに持ち込まれるハラスメントについての相談数は、年々増加傾向にあります。

2010年度に約4万件だった職場の「いじめ・嫌がらせ」は2019年度には8万7千件を超え、10年間で倍以上まで増加しているのが現状です。

同様の結果は国が委託事業として実施したアンケート調査でも報告されており、特にパワハラを受けた割合が多いことが明らかになっています。

また、職場でのパワハラによる精神障害などの労災補償も増加しています。

参照:厚生労働省「令和2年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査 報告書(概要版)」

全企業でパワハラの防止措置は義務化されている

パワハラが増加している状況を受けて、2020年6月1日から改正労働施策総合推進法(通称「パワハラ防止法」)が施行されています。

職場でのパワハラ防止措置は、事業主の義務となりました(中小企業は2022年4月1日から義務化)。

パワハラ防止法では事業主と従業員の次の責務とともに、職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置を明記しています。

| パワハラ防止法で定められる企業に義務化された措置 | 概要 |

| ①事業主の責務 | 職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないこと等これに起因する問題(ハラスメント問題)に対する従業員の関心と理解を深めること雇用する従業員が他の従業員に対する言動に必要な注意を払うよう研修を実施する等、必要な配慮を行うこと事業主自身(法人の場合はその役員)がハラスメント問題に関する関心と理解を深め、従業員に対する言動に必要な注意を払うこと |

| ②従業員の責務 | ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の従業員に対する言動に注意を払うこと事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること |

| ③職場におけるパワーハラスメント防止のために講ずべき措置 | 企業内の方針の明確化と周知・啓発相談に適切に対応するための体制づくりパワハラが発生した場合の迅速・適切な対応その他併せて講ずべき措置 |

①及び②の事業主と従業員の責務に明記されているように、事業主は職場におけるパワーハラスメントに対する従業員の関心と理解を深めることが求められています。

そして、パワハラに関する従業員の理解を深める手段として、研修の実施があげられています。

一方の従業員も、ハラスメント問題についての関心と理解を深めるために研修を受講することが重要です。

③の措置義務との関係では、研修の実施は「企業内の方針の明確化と周知・啓発」に該当します。

事業主が、措置義務を行っていない場合、指導・勧告や企業名公表の対象となる場合もあります。

関連記事:【パワハラ防止法対策】ハラスメント研修の基本を徹底解説|4つの方法と効果を出すコツ

パワハラ研修を行う目的

パワハラ研修を行う目的は、主に以下の2つに集約されます。

① 経営層を含む全従業員のパワハラに関する理解を深める

② 働きやすい職場環境を実現する

上記の目的を達成できるよう、パワハラ研修の内容を考えて実施しましょう。

① 従業員のパワハラに関する理解を深める

パワハラ研修の目的は、従業員がパワハラの本質を正しく理解することです。

パワハラ研修ではパワハラに該当する行為を具体例をあげて解説し、何が問題行為となるのかを明確にします。

つまり、自分が無意識に加害者になるのを防ぐ注意点を学べるのもパワハラ研修の特徴です。

たとえば、「厳しい指導」と「パワハラ」の違いをはっきりさせて、適切な指導のあり方を把握できます。

パワハラの判断基準に関しては「どこからがパワハラ?パワハラの定義と判断基準について詳しく解説!」の記事も参照ください。

また、パワハラを防ぐためには、日常のコミュニケーションが鍵です。

そのため、円滑なコミュニケーション手法や部下との信頼関係の築き方についても学びます。

上記のような取り組みによって被害者や職場全体におよぼす悪影響を理解し、社員一人ひとりがパワハラへの予防意識を高められます。

② 働きやすい職場環境を実現する

パワハラ研修のもう1つの目的は、社員が安心して働ける職場環境を実現することです。

パワハラ研修を通じて、誰もが自由に意見を述べられる風通しの良い職場を目指します。

ハラスメントがない環境では従業員のストレスが軽減され、働く満足度が向上するのがメリットです。

働く満足度が向上すれば、社員は仕事に集中しやすくなり、モチベーションとパフォーマンスが最大化されます。

また、パワハラを防げば、職場内の信頼関係を深めてチーム内の協力体制の強化も可能です。

結果として、離職率の低下や優秀な人材の定着といった企業にとって大きなメリットをもたらします。

職場全体が一丸となってハラスメントのない環境をつくることは、企業の成長にも直結する重要な施策です。

パワハラによって生じるリスク

パワハラが実際に起きてしまった際、企業に生じるリスクとして以下の3つがあげられます。

① 人材不足になりやすい

② 企業の社会的評価が低下する

③ 従業員の生産性が低下する

上記のリスクを未然に防ぐためにも、研修を通じてパワハラが起きないよう意識づけをしましょう。

① 人材不足になりやすい

パワハラが蔓延する職場では、人材不足が深刻な問題となります。

被害者だけでなく、悪化した職場の雰囲気に耐えられなくなった従業員も離職を選ぶケースが多いです。

特に、職場環境を重視する優秀な人材ほど他の職場への転職を考えやすくなります。

また、現代は、SNSで情報は一気に拡散します。パワハラの噂や口コミが広がれば、新規採用が困難になって応募者の数や質が低下するリスクもあります。

さらに、人材不足により育成が滞ると組織全体の成長や競争力が低下する点も大きなデメリットです。

上記のような悪循環の中では残った従業員に業務負担が集中し、さらなる離職を引き起こしてしまうケースも少なくありません。

結果として、企業の長期的な成長に大きな悪影響をおよぼします。

② 企業の社会的評価が低下する

パワハラ問題が公になると、企業の社会的評価が急速に低下するリスクがあります。

前述の通り、悪評はSNSや口コミを通じて事例を拡散するケースが多く、企業イメージの悪化が進むのがデメリットです。

さらに、パワハラ問題が報道されると顧客や取引先からの信用を失い、新規ビジネスの機会を失う可能性もあります。

顧客離れが進むと売上の減少や長期的なビジネスの停滞につながるため、パワハラが起きないよう防止措置を徹底しなければなりません。

ハラスメント対策の不備が指摘されると企業全体の信頼が揺らぎ、再建に多大な時間とコストがかかります。

③ 従業員の生産性が低下する

パワハラが引き起こす職場環境の悪化は、従業員の生産性低下を招きます。

被害者やパワハラを目撃した従業員は、それを放置している企業の対応に不信感を抱きます。結果、従業員のモチベーションが低下し、生産性が低下します。

また、パワハラに関連する問題解決や対応に時間をとられてしまうと、本来の業務に集中できず、企業全体のパフォーマンスが著しく低下してしまいます。

パワハラは発生前に未然に防ぐことが大切です。

パワハラは3つの要素を満たすかで決まる

パワハラは、職場の上下関係を背景とするハラスメント(いじめ、嫌がらせ)です。厚生労働省では、次の3つの要素をすべて満たす言動をパワハラと定義づけています。

- 優越的な関係を背景とした言動であること。

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること。

- 労働者の就業環境が害されるものであること。

関連記事:どこからがパワハラ?パワハラの定義と判断基準について詳しく解説!

①優越的な関係を背景とした言動である

パワハラの1つとしてあげられるのが、「優越的な関係を背景とした言動」です。

一般的には、上司が部下に対して行う言動が該当しますが、部下から上司に対して、同僚同士の言動、取引先もパワハラと見なされる場合があります。

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものである

「業務上必要かつ相当な範囲を超えたものである」とは、業務の目的を大きく逸脱した言動や業務上明らかに必要のない行為を指します。

業務上必要な指導や指示は、パワハラには該当しません。

パワハラに該当する言動とは、具体的に該当するのは、以下のような行為です。

- 必要以上に大声で叱責して相手に不必要な精神的圧力を与える

- 業務とは無関係な内容で個人を非難する

上記のような行為は職務遂行において合理性を欠き、相手に心理的な負担を強いる点でパワハラに該当します。

また、パワハラを判断する際には「社会通念上相当かどうか」の客観的な視点も求められます。

一見、業務の一環とみえる行為であっても内容や方法が常識的な範囲を超えている場合、パワハラとみなされる可能性が高いです。

③労働者の就業環境が害されるものである

「労働者の就業環境が害されるもの」とは、言動によって身体的・精神的な苦痛を与えられて就業環境が不快となり、能力を発揮できなくなる状態です。

たとえば、精神的ストレスによって業務遂行能力が著しく低下し、欠勤や退職に追い込まれるケースが具体例としてあげられます。

パワハラの判断は被害者の主観だけでなく、これまでの経緯や人間関係も含めて、判断されます。

パワーハラスメントの種類

3つの要素をすべて満たせば、職場のパワーハラスメントになるとは言え、個別事案は単純ではありません。

画一的に1つの型に当てはめきれず、実際には様々なタイプがあります。そのため、厚生労働省では典型的な言動によって次の6つの類型を提示しています。

- 身体的な攻撃

- 精神的な攻撃

- 人間関係からの切り離し

- 過大な要求

- 過小な要求

- 個の侵害

① 身体的な攻撃

パワハラの典型的な形態の1つである「身体的な攻撃」は、暴力や身体的な接触を伴う行為が該当します。

具体的に該当する行為は、投打・足蹴り・相手にものを投げつけるような暴行などです。

さらに、怒りに任せて机を叩くなど直接的な接触がなくても恐怖を与える行為も身体的攻撃に含まれます。

上記の行為は被害者に身体的な負傷をもたらすだけでなく、精神的なトラウマを引き起こして長期的な影響をおよぼす可能性があります。

② 精神的な攻撃

精神的な攻撃は、相手の人格を否定するような言動で相手を傷つける行為が該当します。具体的に該当する行為の例は、以下のとおりです。

- メールなどで人格を否定する内容を送信する

- 業務遂行に関する指導の範疇を超えて長時間にわたり厳しい叱責を繰り返す

- 他の従業員の面前で大声で威圧的な叱責を続ける

上記の行為は被害者に過剰な精神的ストレスを与え、メンタルヘルスを深刻に損なう結果を招きかねません。

さらに、長期的にはうつ病や不安障害などの精神的疾患を引き起こすリスクもあります。

③ 人間関係からの切り離し

人間関係からの切り離しは、職場内でのパワハラの一形態として認識されています。具体的には、以下のような行為が該当します。

- 上司が意に沿わない部下を仕事から外す

- 上司が気に入らない部下を長期間別室に隔離する

- 同僚が集団で被害者を無視し、職場内で孤立させる

上記の行動は集団内での孤立を意図的に引き起こし、被害者が強い孤立感を覚える状況をつくり出します。

結果として、被害者は職場適応能力が低下し、自身の存在価値を見失って自信を喪失するケースがあります。

最終的には精神的負担が増大し、退職を余儀なくされるケースも少なくありません。

④ 過大な要求

過大な要求は、業務上明らかに不要なこと・不可能なことを強制する行為です。

たとえば、異動してきたばかりの従業員に十分な指導を行わずに高いレベルの目標を課し、達成ができないことを叱責する行為は典型的な過大要求です。

上記の行為で被害者には過剰な負担がかかり、業務ミスや全体のパフォーマンス低下を招きます。

⑤ 過小な要求

過小な要求は合理的な理由がないにもかかわらず、本人の能力や経験からみて著しく程度の低い仕事を与える行為です。

意図的に被害者の能力を過小評価して責任のない単調な業務や価値の低い仕事を押し付け、やりがいや自尊心を損なう結果を招きます。

さらに、上記のような扱いは職場内での被害者の評価を不当に低下させて将来的なキャリア形成に悪影響をおよぼす可能性も高いです。

被害者にとっては自身の能力が正当に評価されていないと感じるだけでなく職場内で孤立感を深める原因にもなり、精神的な負担が増大します。

⑥ 個の侵害

個の侵害は従業員のプライバシーに過度に干渉する行為です。

具体的には、個人的な情報を他の従業員に暴露する行為が該当します。

上記のような行為は被害者のプライバシーを深刻に侵害し、職場に対する不信感を抱かせる原因となります。

パワハラ研修の内容

パワーハラスメント研修の内容は、基本的に3つのステップで実施されます。

- パワハラに関する知識の習得

- 現状の振り返りとパワハラ防止の心構えの習得

- パワハラ発生後の対処法の習得

① パワハラに関する知識の習得

パワハラ研修では、まずパワハラの基本知識を学びます。世代や個人の認識の違いによって、無自覚なハラスメントが生じるケースが少なくありません。

そのため、まずはパワーハラスメントとして問題となる言動について共通認識を持つことが重要です。

研修では、パワハラの定義や「身体的攻撃」「精神的攻撃」など6つの類型について具体的に学びます。

さらに、パワハラと正当な業務指導の違いを明確に理解することも目的の1つです。

実際に発生した事例をもとに「どのような行為が問題となるのか」を学び、グループディスカッションを通じて参加者同士で考えを深める機会も設けられます。

また、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)などの関連法規や企業としての責任とリスクについても紹介し、法的な視点からの理解も促進します。

②現状の振り返りとパワハラ防止の心構えの習得

次に防止のための対策を講じるために、職場の現状を振り返り、パワハラの原因や背景となりうる問題点を検証します。

パワハラに限らず、様々なハラスメントを招く原因の1つにコミュニケーション不足があります。

部下を叱ることは叱責自体が目的ではなく、本人の成長のためです。上司と部下が良好なコミュニケーションをとるために必要なスキルを習得します。

③ パワハラ発生後の対処法の習得

研修では万が一パワハラが職場で発生した場合に備え、迅速かつ適切な対処法を学びましょう。

「する側」「される側」だけでなく「みている側」についても事態を放置しないための具体的な対応方法を学びます。

被害者や加害者への適切なヒアリング方法を習得し、当事者双方の状況や背景を丁寧に確認するスキルを養います。

さらに、速やかな事実確認と問題解決の手順についても学び、「どのような行動が状況の悪化を防ぎ、適切な解決へと導くか」を具体的に理解してもらいましょう。

また、同じような問題が再発しないよう、職場環境や組織の風土を見直す方法や再発防止策の実施についても指導を行います。

パワハラ研修の実施方法

パワーハラスメント研修の実施方法として6つのタイプがあります。

- 集合研修(自社運営)

- 集合研修(外部委託型)

- 集合研修(講師派遣型)

- オンライン研修(ライブ型)

- オンライン研修(eラーニング/LMS)

- ブレンディッドラーニング(オンライン研修+集合研修)

①集合研修(自社運営)

自社スタッフで研修を主催します。

自社の課題にあわせて自由に研修をカスタマイズが可能で、かつ、外部への経費支払が発生しない利点があります。

一方で、教材の制作から講師まで、自社で賄う必要があり、社員の工数を大幅に確保しなければなりません。また、教材の作成や講師を務めるノウハウを持つ適任者の存在が前提となります。

②集合研修(外部委託型)

外部の研修・セミナー会社が企画・主催する集合研修に従業員を参加させるタイプです。

既に完成している教材とプロの講師による研修が行われ、かつ、人事担当者の負荷が少なく実施できます。

一方で、研修のカリキュラムが画一的、もしくは限定的になる傾向にあるため、必ずしも自社の状況を踏まえているものとは限りません。

研修の成果を十分に得るためには、この点も考慮し、他の研修方法との併用を検討するのも大切です。

③集合研修(講師派遣型)

研修会社から講師を招き、社内で実施するタイプの研修です。

事前に職場環境を踏まえたカリキュラムをカスタマイズすれば、自社の実情に合った研修が実施できます。

ただし、講師の派遣に伴う交通費や宿泊費は、依頼者側が負担することになります。また、社内で会場が用意できなければ、外部の会場を手配しなければなりません。

④オンライン研修(ライブ型)

オンライン研修(ライブ型)は、Zoom、TeamsなどのWeb会議ツールを用いて、講師がライブ放送で研修を行う方法です。

オンラインのため、ネットがつながる場所ならばどこからでも研修を受けることができ、一度に大人数への研修が可能です。

しかし、ライブ配信のため、時間の拘束を受けることと、受講者のリアクションが把握しにくい点があります。

⑤オンライン研修(eラーニング/LMS)

オンライン研修(eラーニング/LMS)は、オンデマンド(録画など)の教材で学ぶ研修方式です。

オンデマンドのため、受講者は場所を問わず、自分の空いている時間で研修を受けることが可能で、大人数への研修にも対応しています。

しかし、オンラインのため受講者のリアクションが把握しにくい点があり、LMS(学習管理システム)を通じて、受講者の学習の深度を管理していく必要があります。

⑥ブレンディッドラーニング(オンライン研修+集合研修)

オンライン(eラーニング/LMS)と集合研修を組み合わせて研修を行います。

一例として、オンライン研修の予習でまず基礎知識を学んだ後、ワークショップ型の集合研修を行い、さらにオンライン研修で復習とテストを行い理解をさらに深めます。

研修の手法の中で、成果の出やすい研修です。

manebi研修に興味をお持ちの企業様はお気軽にこちらにご相談ください。

効果的なパワハラ研修を行うためのポイント

パワーハラスメント研修の効果をあげるためには次の3つがポイントとなります。

- 「厳しい指導=パワハラ」ではない

- コミュニケーションの重要性を認識する

- 管理職研修の一環とする

①「厳しい指導=パワハラ」ではない

パワハラ研修では、何がパワハラにあたるのか? 正確な知識を身につけることが大切です。

パワハラ研修では、「厳しい指導=パワハラ」ではない点を改めて伝えましょう。

パワハラについて真剣に学ぶと、逆に部下の指導に慎重になりすぎてしまうケースも見受けられます。

しかし、「業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導」は、パワハラに該当しません。

実際の現場では指導が適切であるかどうかの線引きが難しいグレーゾーンも少なくないため、両者の違いを明確に理解することが重要です。

厳しい指導とは業務遂行上必要な指示やフィードバックを行い、従業員の成長や業務の質を向上させるための行動を指します。

一方で、パワハラは相手を意図的に傷つけたり、無力感を与えたりするような人格否定や過度なプレッシャーを伴う行為です。

上記の違いを理解するためには、多くの実例を基に議論を深めることが必要です。

グループワークを通じて受講者全員が「厳しい指導」と「パワハラ」の線引きを共有し、職場での適切な対応力を身につけましょう。

②コミュニケーションの重要性を認識する

パワハラに限らず、相手が嫌がらせと感じるのは、コミュニケーションが不十分であることも大きな要因となっています。

相手の価値や存在を認め、相手の気持ちを知ろうと心がけながらコミュニケーションをとることが大切です。

パワーハラスメント研修では、コミュニケーションスキルについても、その重要性を認識して取り組みましょう。

③全従業員必須の研修とする

パワーハラスメントを認めない企業風土をつくるには、つねに防止に向けた高い意識が必要となります。

部下を指導する管理職だけ研修を受ければよいのではなく、経営層からパート従業員まで全ての従業員に必須の研修と位置づけ、制度化することが大切です。

【ハラスメント対策】職場におけるハラスメント・パワハラを防止する重要性と対策法を解説

④自社の問題として捉えて参加してもらう

効果的な研修を行うためには、参加者がパワハラを「他人事」ではなく「自社内でも起こりうる問題」として認識することが重要です。

パワハラは「どのような環境でも起こるリスクがある」という意識を持つことが研修の第一歩です。

研修では、単に知識を提供するだけでなく、参加者自身に「自分たちの職場ではどのような課題があるか」を考えさせる場を設けましょう。

具体的には、職場ごとの特性や現状の問題点を洗い出し、改善策を議論する時間を取り入れれば、より実践的な学びにつなげられます。

上記のプロセスにより、参加者は研修内容を自分の職場に当てはめて考えられるようになり、研修後の行動に反映しやすくなります。

パワハラ研修に関するよくある質問

パワハラ研修に関するよくある質問として、以下の2つがあげられます。

- パワハラ研修で使う研修資料の参考になるものはある?

- パワハラ研修は意味がない?

パワハラ研修で使う研修資料の参考になるものはある?

パワハラ研修の資料作成にあたり、参考になる情報として厚生労働省の公式資料があります。

たとえば、厚生労働省がホームページで公開する「ハラスメント関係資料」には、管理者向け・労働者向けの研修資料が掲載されています。

パワハラの基礎知識・裁判に発展した事例など必要な情報が網羅されているため、資料を活用してすぐに研修の実施が可能です。

パワハラ研修は意味がない?

「パワハラ研修は意味がない」と感じる理由の多くは、研修による学習効果を高める工夫がされていないためです。

パワハラに関する知識をテキストベースでただ読むだけでは、内容を自分事として捉えられず従業員の意識を高められません。

次の項目でパワハラ研修を成功させるためのポイントを解説しているため、ぜひ読み進めてください。

パワハラ研修を成功させるには?

パワハラ研修を成功させるためには、以下の取り組みが必要です。

- 定期的な研修を行い意識を浸透させる

- 研修を受講しやすい環境をつくる

- 研修もれがないように管理する

- 人事評価に盛り込み受講率をあげる

- 自社にあった教材を用いる

定期的な研修を行い意識を浸透させる

パワハラ研修は一度実施するだけでは効果が薄く、継続的に行うことが必要です。

定期的な研修を実施すれば、従業員がパワハラに対する意識を持ち続けて問題に対する感度を高められます。

また、事例を収集して社会の意識や法改正に応じて研修内容をアップデートすることも重要です。

過去の事例に加え、新たなトレンドや企業独自の問題を反映させれば、より実践的な研修が可能になります。

研修を受講しやすい環境をつくる

研修の受講率を向上させるためには、従業員が参加しやすい環境を整えることが不可欠です。特に、時間や場所に縛られずに学べるeラーニングは効果的な手段です。

オンライン形式であれば従業員が自分のペースで受講でき、テストや復習も容易になります。また、現場で忙しい社員でもスケジュールを調整しやすくなるため、研修の参加率を高められます。

研修もれがないように管理する

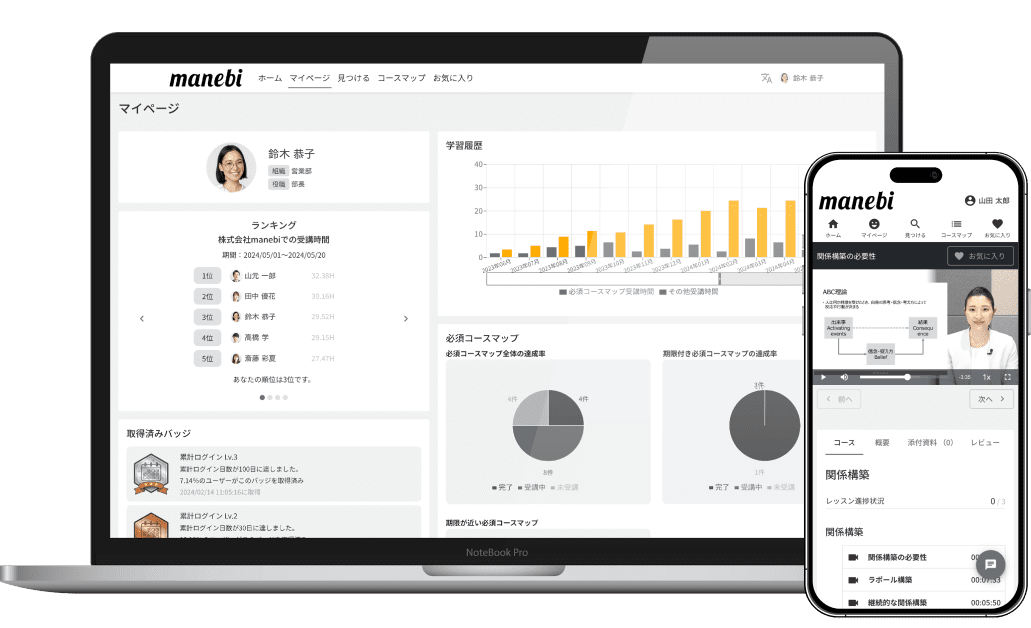

すべての従業員が必要な知識を習得するためには、LMS(学習管理システム)の活用が効果的です。

LMSを使えば、各従業員の学習進捗状況をリアルタイムで把握でき、受講もれを防げます。

また、従業員ごとに合った学習内容を提供してテスト結果を記録すれば、学習成果を定量的に評価することも可能です。

人事評価に盛り込み受講率をあげる

研修の受講率を高めるためには、インセンティブを設ける・人事評価に研修受講を組み込む方法が有効です。

たとえば、研修の受講完了を評価項目(点数)の1つに加えれば、従業員が積極的に参加する動機づけとなります。

また、受講者に対して報奨金・特典を提供するのも、モチベーションを向上させる手段として効果的です。

上記の仕組みを導入すれば、研修が「必要だから受けるもの」から「成長やキャリアアップにつながるもの」へと意識が変わり、受講率の向上が期待できます。

自社にあった教材を用いる

研修を効果的に行うためには、自社の実態や課題に即した教材を用いることが重要です。

自社の業種・職場環境・従業員の構成に合った内容にカスタマイズすれば、受講者が研修内容を自分ごととして捉えやすくなります。

たとえば、職場で過去に発生した事例や自社の課題に焦点を当てた教材を作成すれば、研修の現実味が増して効果的な学習体験が提供できます。

LMS「manebi」ハラスメント研修のメリット

LMS「manebi」を活用したハラスメント研修は、社員一人ひとりの受講状況を詳細に管理できる点が大きなメリットです。

eラーニング形式を採用しているため、場所や時間を問わず受講可能で、忙しい社員でも柔軟に学習を進められます。

以下に、manebiのハラスメント研修が持つ特長を詳しく紹介します。

初めての実施でも手厚く支援

初めてハラスメント研修を導入する企業にとって、何から始めればよいか悩むことが多いでしょう。

manebiでは、導入前に企業の状況や要望を丁寧にヒアリングし、最適な教育プランを提案します。

企業ごとに合わせた教育プランで各社の課題に即したカスタマイズ研修が可能となり、効果的な学習成果を期待できるでしょう。

また、eラーニングの導入時には、利用方法を説明するオンボーディングミーティングをオンラインで実施できます。集合研修の場合も研修内容の調整や教材の準備など、研修当日までのサポートを行います。

豊富な実績

manebiは3,500社以上の企業に導入され、継続利用率99%という高い評価を得ています。

多くのハラスメント研修を支援してきた経験に基づき、業種や規模を問わず、各企業のニーズに合わせた研修を提供しています。

研修の運用に関するサポートも行っているため、パワハラ研修の実施で不明な点があっても安心です。

あらゆるテーマのコンプライアンス研修ができる

manebiは、コンプライアンスに関する500以上の豊富なコンテンツを搭載している点が特徴です。

パワハラ研修だけでなく、情報セキュリティ・インサイダー取引・内部統制など、さまざまなテーマの研修を網羅しています。

企業に必要な教育を1つのプラットフォームでカバーでき、従業員のコンプライアンス意識を総合的に高めることが可能です。

また、ストーリー仕立てのドラマ教材・要点をまとめたスライド教材など受講者が楽しく学習を進められるよう工夫された教材が揃っています。受講者の学習意欲を高め、効果的な研修を実現します。

eラーニングとオンライン研修:ニーズに合わせて選択できる

manebiではeラーニングと集合研修の両方を提供しています。企業のニーズに合わせて最適な研修プランを選べます。

例えば、ハラスメントがまだ潜在的な場合、eラーニングで意識を浸透させていくのが良いでしょう。反対に問題が顕在化している場合は、集合研修を実施し、社内事例を交えながら自分ごと化させていく必要があります。

さらにeラーニングと集合研修を合わせた「ブレンディッドラーニング」も提供しています。

eラーニングで基礎知識をインプットし、集合研修ではアウトプットメインの時間とすることで効率的に研修を実施できます。

自社独自の教材も簡単に作成できる

manebiは、自社独自の教材を簡単に作成・アップロードできる機能を備えています。

企業は自社の業務内容や方針に合わせたオリジナルの研修コンテンツを作成し、従業員に提供することが可能です。

既存の豊富なコンテンツと組み合わせれば、より効果的な研修プログラムを構築できます。

自社独自の教材を活用して研修の質を高め、従業員のスキルアップを図れます。

manebiに興味をお持ちの企業様はお気軽にこちらにご相談ください。

\社員教育はeラーニングと集合研修で/

資料をダウンロードする