2022年4月より、すべての企業でパワハラ防止法に規定されるパワハラ防止措置の実施が義務化されています。

しかし、具体的にどのような防止措置を講じるべきか悩まれる方も多いでしょう。

パワハラ防止法では、「パワハラに対する会社の方針を明確化して全従業員に周知する」など実施すべき措置が具体的に指定されています。

防止措置を怠った場合は行政から指導や勧告を受けて社名が公表されるなどのリスクがあるため、必ず措置を実行しましょう。

今回はパワハラ防止法への対策について、具体的な事例とともに紹介します。本記事を読めば、企業が実施すべきパワハラ防止措置を理解してスムーズに自社で導入できます。

パワハラを未然に防ぎ、働きやすい職場環境を実現しましょう。

\社員教育はeラーニングと集合研修で/

資料をダウンロードするパワハラ防止法とは?

パワハラ防止法は職場でのパワーハラスメント、いわゆる「パワハラ」の防止を目的とした法律です。正式名称は、「労働施策の総合的な推進並びに労働環境の改善に関する法律」と呼ばれます。

パワハラ防止法は企業が職場内でパワハラを防ぐための措置を義務づけるもので、健全な労働環境の維持と労働者の権利保護を目指す法律です。

パワハラは従業員の精神的・身体的な健康に深刻な影響を及ぼすため、パワハラ防止法は労働環境改善の一環として重要な役割を果たしています。

関連記事:どこからがパワハラ?パワハラの定義と判断基準について詳しく解説!

パワハラ防止法が施行された背景

パワハラ防止法が施行された背景には、職場でのハラスメントによる労働者の健康被害が社会問題化している現状があります。

厚生労働省によると令和3年度の総合労働相談件数は124万2,579件と14年連続で100万件を超えており、高止まり状態です。総合労働相談の内、「いじめ・嫌がらせ」の件数が最多となっており、パワハラに関する悩みが年々増加している傾向です。

また、パワハラの精神的なストレスによるメンタルヘルスの悪化など、被害を受けた労働者に多大な影響を及ぼす事例も少なくありません。

労働環境の改善や健全な働き方改革を推進する中で、パワハラの問題に取り組むことが不可欠となっています。

さらに、上司と部下の関係だけでなく、同僚同士や部下から上司へのハラスメントなど新たな課題も浮き彫りになっています。

上記の状況を受けてハラスメントを未然に防ぎ、労働者が安心して働ける環境を整備する法律としてパワハラ防止法が施行されました。

違反した場合は罰則がある?

パワハラ防止法には直接的な罰則規定は設けられていません。しかしながら、企業が法律で義務づけられている防止措置を怠った場合、行政から指導や勧告を受けるリスクがあります。

また、勧告に従わない場合には企業名が公表される可能性があり、社会的信用を大きく損ないかねません。取引先や顧客からの信頼を失ったり、採用活動でマイナスの影響が出たりする恐れがあります。

さらに、パワハラの防止策を講じていない企業は内部でトラブルが発生した際に訴訟リスクも高まります。上記のような状況を回避するためにも、企業は法律に則った防止措置を徹底する必要があります。

2022年4月から全企業でパワハラ対策が義務化

2022年4月から、パワハラ防止措置の実施が全企業に義務づけられました。

今まで大企業に限られていた義務が2022年4月を境に中小企業にも拡大され、すべての企業が対象となりました。本改正により、従業員規模を問わず、すべての職場でパワハラを防ぐための取り組みを行う必要があります。

具体的には、従業員が安心して働ける環境を確保するために相談窓口の設置・研修の実施・被害者への適切な対応などが必要です。

中小企業にとっては、新たなコストや負担となる一方で、職場環境の改善による従業員の働きやすさ向上が期待されます。

パワハラ防止法で企業に義務づけられた措置・対策

パワハラ防止法では、企業が講じるべき具体的な措置や対策が厚生労働省によって定められています。

具体的には、厚生労働省の「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」の資料内で以下の措置を行うことを義務づけています。

- パワハラに対する会社の方針を明確化して全従業員に周知する

- パワハラの禁止および懲戒規定を就業規則に明記して周知する

- パワハラへの相談窓口を設置する

- 相談窓口の担当者がパワハラの内容・状況に応じ適切に対応できるようにする

- パワハラの事実関係を迅速かつ正確に確認する

- 被害者のフォローを実施する

- 加害者に対して速やかに処分を下す

- 再発防止措置を講ずる

- 当事者のプライバシー保護を実施する

- パワハラの相談で不利益な扱いをされないことを定めて周知する

以下では、主な義務について詳しくみていきましょう。

パワハラに対する会社の方針を明確化して全従業員に周知する

企業はパワハラ行為の定義と禁止する方針を策定し、全従業員に周知する必要があります。

パワハラに関する方針を文書化して社内で共有し、従業員全員が会社のスタンスを明確に理解できるようにします。

さらに、定期的な研修や説明会を通じて、会社のパワハラに対する方針を繰り返し伝えることが重要です。

上記の取り組みは会社全体でパワハラに対する意識を高め、未然に問題を防ぐ基盤となります。

パワハラの禁止および懲戒規定を就業規則に明記して周知する

パワハラ防止のためには、就業規則でパワハラ行為が懲戒の対象であると明記することが必須です。

規則に具体的な禁止行為や懲戒内容を示せば、従業員がパワハラ行為の重大性を認識しやすくなります。

また、パワハラに関する規則を全従業員に周知して理解を深めると、問題を未然に防ぎやすくなるでしょう。

懲戒規定に基づいた公平な対応を行えば、企業全体としての信頼性を維持できます。

パワハラへの相談窓口を設置する

従業員がパワハラについて気軽に相談できる専用窓口の設置も重要な義務です。

相談窓口の存在と利用方法を従業員全員に周知して、相談しやすい環境を整えます。

相談窓口が適切に運営されれば、従業員が抱えるパワハラに関する問題を早期に発見して迅速に対応できます。

相談窓口の担当者がパワハラの内容・状況に応じ適切に対応できるようにする

相談窓口を設置するだけでなく、担当者が適切に対応できるような教育も必要です。

担当者にはパワハラに関する専門知識や相談対応のスキルを身につけてもらい、事前に作成したマニュアルに基づいて対応を行ってもらいます。

また、プライバシーの保護を重視し、迅速に経営層や関連部署へ報告する体制を整えます。さらに、事案によっては、弁護士などの専門家に相談できるようにしましょう。

パワハラの事実関係を迅速かつ正確に確認する

相談を受けた際には関係者からの聞き取りや証拠収集を行い、事実関係を迅速かつ正確に確認する必要があります。

被害者と加害者の双方の主張を公平に聞く姿勢をもち、遅延なく対応して問題が拡大するのを防ぎましょう。

パワハラの事実関係を確認する過程では、透明性と客観性を保ちながら調査を進める必要があります。

被害者のフォローを実施する

パワハラの被害者に対しては、安心して働ける環境を提供するためのケアが欠かせません。

業務を調整して加害者と接触しない職場環境を作り、さらに、メンタルヘルスのサポートを提供し、被害者の心身の回復を支援します。

対応策を進める際には、被害者の意見を尊重することが重要です。

加害者に対して速やかに処分を下す

パワハラ行為が確認された場合、加害者には就業規則に基づいて速やかに処分を行います。

過大な処分、過小な処分にならないように就業規則に沿った処罰を適用します。

また、公表に関して、被害者の意見を尊重し判断を行います。

再発防止措置を講ずる

パワハラの発生要因を分析して、再発防止策を講じることも求められます。

社員教育や管理職への指導を強化し、パワハラ研修を定期的に実施して組織全体の意識を高めましょう。

また、職場内の風通しを良くして早期発見につなげる環境づくりを進めることも、長期的な防止策として有効です。

当事者のプライバシー保護を実施する

パワハラの相談や調査過程で、被害者や加害者のプライバシーを保護することも企業の義務です。

個人情報や相談内容が漏洩しないよう、徹底した情報管理を行って全社的にプライバシー保護の意識を共有します。

プライバシーの保護を徹底することにより、従業員が安心して相談できる体制を築きます。

パワハラの相談で不利益な扱いをされないことを定めて周知する

相談した従業員が解雇や降格などの不利益を受けないことを、就業規則に明記する必要があります。

上記の内容を全従業員に周知し、誰もが安心して相談できる環境を整えましょう。不利益な扱いを防ぐルールの存在が、相談しやすい職場づくりにつながります。

企業がパワハラ防止措置に取り組むべき理由

パワハラ防止措置を積極的に講じることは単なる法令遵守にとどまらず、企業にとって多くのメリットをもたらします。

従業員の働きやすさを高めるだけでなく、組織全体の安定性やパフォーマンス向上に直結するため、パワハラ防止措置を怠る理由はありません。以下では、具体的な効果を3つの観点から説明します。

従業員の定着率が向上する

従業員の定着率が向上する点は、企業がパワハラ防止措置を講じる大きなメリットです。パワハラ防止措置を徹底すれば、従業員が安心して働ける環境が整います。

従業員が安心して働ける環境は、特に若い世代や女性従業員にとって長く働き続けるための大きな動機づけとなります。

結果として離職率の低下が実現し、採用コストの削減にもつながるでしょう。また、人材の定着率が向上すれば長期的な人材育成が可能になり、従業員のスキル向上やノウハウの蓄積による競争力の強化を図れます。

生産性が向上する

生産性が向上する点も、企業がパワハラの防止措置を講じる大きなメリットです。

パワハラがない職場では従業員がストレスなく仕事に集中できるため、業務効率が自然と高まります。

また、職場内でのトラブルが減少するとチーム内でのコミュニケーションが円滑になり、協力体制が強化されます。

上記の相乗効果で組織全体のパフォーマンスが向上し、業績にも好影響を及ぼせるのは大きなメリットです。

職場環境の改善は単に従業員の働きやすさを向上させるだけでなく、企業全体の生産性向上をもたらします。

損害賠償など法的リスクを回避できる

パワハラが原因で発生する訴訟や労働基準監督署からの指導を受けるリスクを軽減できる点も、企業にとって大きなメリットです。

民事での被害者からの損害賠償請求や名誉毀損の問題、刑事での労働安全衛生法違反、業務上過失致死傷罪などを未然に防ぐためには、パワハラの防止策が不可欠です。

また、パワハラ事案が原因で企業名が公表される・メディアで報道される、SNSで拡散されるなど、社会的信用を失うリスクも回避できます。

法令を遵守している姿勢を示せば、投資家や取引先からの信頼を確保して企業の持続的な成長を支える土台にもなります。

パワハラに関する就業規則での具体的な規定例

パワハラに関する就業規則での具体的な規定例を紹介します。

| 第1条(目的) 本規定は、就業規則第〇条に基づいてハラスメントを防ぐために従業員が遵守すべき事項を定める。 第2条(パワーハラスメントの定義) パワーハラスメントとは職場において行われる職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて他の労働者に身体的もしくは精神的な苦痛を与え、または職場環境を悪化させる行為を指す。 第3条(パワーハラスメントに該当する具体的行為) パワーハラスメントに該当する具体的な行為は、以下のとおりである。 ①殴打、蹴る、ものを投げるなど、身体的な暴力行為 ②暴言、侮辱、過度な叱責、人格否定につながる発言 ③業務上必要な連絡を故意に遮断し孤立させる行為 ④達成が明らかに困難な業務を強要する行為 ⑤業務に関連しない軽微な仕事のみを割り当てる行為 ⑥家庭の事情やプライバシーに過剰に立ち入る行為 第4条(パワーハラスメントの禁止) 当社は、すべての従業員に対し、いかなる形態のパワーハラスメント行為も禁止する。違反が確認された場合、調査を実施し、就業規則に基づき懲戒処分を行うものとする。 第5条 相談窓口および報告義務 従業員がパワーハラスメントの被害を受けた場合、またはその疑いを認識した場合には、速やかに会社が設置する相談窓口に報告する義務がある。相談者のプライバシーは厳重に保護され、報告による不利益な取扱いは行わないものとする。 第6条(懲戒処分) パワーハラスメント行為を行った者に対しては行為の重大性に応じて、注意・減給・降格、または懲戒解雇などの処分を課す。処分内容は、被害者への影響や再発防止の観点から判断する。 |

上記のように具体的な内容を就業規則に記載すれば、従業員がパワハラ防止に対する企業の姿勢を明確に理解して適切な行動基準を共有できます。

パワハラ防止法違反となる事例の一覧

以下に、パワハラ防止法違反となる具体的な事例を示します。

| 違反内容 | 具体例 |

| パワハラ防止方針の未策定・未周知 | パワハラ禁止に関する規定がなく、従業員に方針が共有されていない。 |

| 相談窓口の未設置 | パワハラ被害を相談できる窓口が設置されていない、または従業員がその存在を知らない。 |

| 適切な対応の未実施 | 相談を受けても迅速な対応をせず、被害者がさらなる苦痛を受けた。 |

| プライバシー保護の不徹底 | 相談内容や当事者の情報が社内で漏洩し、被害者が二次被害を受けた。 |

| パワハラ事実の確認や加害者への対応の未実施 | 加害者への処分や再発防止措置がとられず、問題が放置された。 |

| 被害者への不利益取扱い | 相談した従業員が解雇や降格などの不利益を受けた。 |

前述の通り、パワハラ防止法に基づき、企業は職場でのパワハラを防ぐための具体的な措置を講じることが義務づけられています。

適切な対策を怠ると企業が法令違反に問われ、行政指導や企業名の公表などのリスクに直面する可能性があります。

パワハラ防止法以外で企業が負う法的責任

企業が従業員を守り、適切な労働環境を提供するためにはパワハラ防止法だけでなく以下の法的責任にも注意を払う必要があります。

- 安全配慮義務(労働契約法第5条)

- 使用者責任(民法第715条)

上記の義務・責任を果たさない場合、損害賠償請求や企業イメージの低下といった深刻な問題に直面する可能性があります。

安全配慮義務(労働契約法第5条)

労働契約法第5条では使用者に対し、従業員の生命や健康を守る「安全配慮義務」を課しています。

| (労働者の安全への配慮)第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 引用:労働契約法|e-Gov 法令検索 |

安全配慮義務は単に物理的な安全を確保するだけでなく、精神的な健康にも配慮する点を含みます。

具体的には、職場内でのパワハラを防止し、従業員がストレスなく働ける環境を整えることが必要です。

適切な労働環境を提供せず、従業員が心身の不調に陥った場合、企業は損害賠償請求を受ける可能性があります。

また、安全配慮義務を怠ると従業員からの信頼を失うだけでなく、長期的には企業の成長を阻害するリスクもあります。

企業は、全従業員の健康と安全を守る責任を真摯に受け止めなければなりません。

使用者責任(民法第715条)

民法第715条では従業員が業務中に他者に損害を与えた場合、責任を使用者が負うと

定められています。

| (使用者等の責任)第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任およびその事業の監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 引用:民法|e-Gov 法令検索 |

使用者責任には、従業員によるハラスメントや不適切な発言・行動も含まれる可能性があります。

例えば、従業員が取引先や同僚に対して精神的苦痛を与えた場合、被害者が企業に対して損害賠償を請求するケースが考えられます。

使用者が免責されるためには、「相当の注意をもって従業員を監督した」と証明しなければなりません。

しかし、上記の事項を立証するのは難しく、事前にトラブルを防ぐための教育や管理体制が重要となります。

使用者責任を果たさない場合、被害者とのトラブルだけでなく企業全体の信頼を損なうリスクがあります。

信頼維持のためにも、従業員の行動管理とハラスメント対策を徹底しましょう。

パワハラの防止で心がけるべきポイント

ハラスメント防止には、法令遵守だけでなく、職場全体の文化や環境を整えることが重要です。以下では、効果的な対策のために企業が心がけるべきポイントを3つにわけて解説します。

厚生労働省のガイドライン「パワーハラスメント対策導入マニュアル」を活用する

厚生労働省が提供する「パワーハラスメント対策導入マニュアル」は、企業がパワハラ防止措置を整備する上での頼りになる資料です。

本マニュアルには具体的な防止策やガイドラインがわかりやすく掲載されており、実際の就労環境にも適用可能な内容が含まれています。

「パワーハラスメント対策導入マニュアル」を参考にすれば、自社の課題に合った対応策を整備・改善しやすくなります。

また、法改正や新たな社会的課題に対応するため、定期的に最新版を確認して適宜内容のアップデートも必要です。

職場環境を改善する

職場環境の改善は、パワハラの防止の鍵となります。職場環境の改善には、定期的に従業員へのアンケートやヒアリングを実施して職場の課題や従業員の声を把握することが不可欠です。

また、管理職には従業員と適切な距離感を保つための教育を行い、過度な干渉や孤立を防ぐ役割を担ってもらいます。

さらに、過剰なノルマや業務分担になっていないか見直し、ストレスの軽減を図るのも効果的です。

上記の取り組みを通じて従業員が安心して働ける環境をつくれば、ハラスメントの発生を未然に防げます。

セクハラ・マタハラに対する対策も同時に実施する

パワハラ対策とともに、セクハラやマタハラといった他のハラスメント防止にも取り組みましょう。セクハラ・マタハラの定義・具体例は以下のとおりです。

| 種類 | 定義 | 具体例 |

| セクハラ | 性別や性に関連した言動が相手に不快感を与え、職場環境を悪化させる行為 | 不必要な身体の接触性的な冗談や発言 |

| マタハラ | 妊娠・出産・育児に関連する状況を理由に、不利益な扱いや嫌がらせを行う行為 | 妊娠報告後の配置転換や解雇育児休業取得の希望に対する否定的な態度・発言・業務上の不当な扱い |

セクハラやマタハラなどの問題も職場の健全性を損ない、従業員の働きやすさを著しく低下させる原因となります。

すべてのハラスメントに対応するため、相談窓口を一元化して迅速かつ適切な対応体制を整備する。

また、法令遵守の観点から就業規則を改定し、各種ハラスメントの禁止事項や防止策の明文化も必要です。

包括的な対策を講じれば、すべての従業員が安心して働ける職場を実現できます。

関連記事:セクハラ研修の内容、ポイントから効果的な実施方法まで解説

パワハラ研修を実施する

パワハラ防止の取り組みを効果的に進めるためには、パワハラ研修の実施が欠かせません。

パワハラ研修とは、パワハラの知識を身につけて防止するための研修を指します。パワハラ研修を実施するメリットは、以下の5つです。

- 問題行為についての共通認識をもてる

- ハラスメントが起きない環境が整う

- 従業員のメンタルヘルスが維持できる

- 従業員の長期就労が望める

- 会社の信頼性の向上

特に大きなメリットは、「問題行為についての共通認識をもてる」点です。

「どこからがパワハラになるのか」という認識は、人によって異なります。パワハラ行為についての共通認識を研修で身につければ、認識の違いによるパワハラが起きない環境が整います。

関連記事:パワハラ研修とは?企業が取るべき社内教育と研修方法を紹介

パワハラ研修の進め方

パワハラ研修を実施するときは、基本的に3つのフェーズにわけて教育を進めていきます。

| パワハラ研修を進めるステップ | 概要 |

| ①パワハラについて知識をつける | パワハラについての基本的な知識を身につけていく。パワハラの種類や線引きの共通認識を身につけ、具体的に注意すべき言動などを知ってもらう。 |

| ②現状の振り返りとハラスメント防止の心構えを学ぶ | パワハラの起きにくい環境を構築するために、現状の振り返りと防止策について考えていく。現状で何らかの問題がある場合は、どう改善すればいいか学んでいく。さらに、発生防止のためのマナーやコミュニケーションなどについても研修を進める。 |

| ③ハラスメントが起きたときの対処法を学ぶ | パワハラが起きたときの対処法を学ぶ。講義とワークを通じて、「する側」「される側」「見ている側」それぞれの対処法を考えていく。 |

パワハラ研修の手法

パワハラ研修の手法は、主に以下の6種類があげられます。

| パワハラ研修のやり方 | 概要 | メリット | デメリット |

| 集合研修(自社運営) | 自社スタッフで主催して行う研修 | 自社の課題にあわせて自由に研修をカスタマイズできる外部への経費支払が発生しない | 教材の制作・講師の手間などがかかる教材の作成や講師を務めるノウハウが必要説得力をもたせるのが難しい。 |

| 集合研修(外部委託型) | 外部の研修・セミナー会社が企画・主催する集合研修に従業員を参加させる研修 | 教材・講師はすべて外部の会社が用意してくれるため、担当者の負担が少ない | 研修が画一的になり、自社に合わせた内容にしづらい |

| 集合研修(講師派遣型) | 研修会社から講師を招いて社内で実施する研修 | 自社に合ったカリキュラムにカスタマイズできる 専門家による研修のため、信頼性と説得力がある | 講師の派遣に伴う交通費・宿泊費は依頼者側負担研修場所の手配が必要 |

| オンライン研修(ライブ型) | Zoom・TeamsなどのWeb会議ツールを用いてライブ放送で行う研修 | ネットがつながる場所ならばどこからでも研修を受けられる参加人数の上限がなく大人数が一度に参加できる | 指定されたライブ放送の時間帯が拘束される |

| オンライン研修(eラーニング/LMS) | 録画講義などのオンデマンド教材で学ぶ研修 | 時間・場所に縛られず自由に研修を受けられる参加人数の上限がなく大人数での受講が可能コンテンツがあるのですぐに始められる | 受講者のリアクションを把握しにくい |

| ブレンディッドラーニング(オンライン研修+集合研修) | オンラインと集合研修を組み合わせて実施する研修 運用例:eラーニングで予習、集合研修はアウトプット重視。 終了後はシステムで確認テストや復習が可能。 リアルタイム不参加の方も振り返り動画で受講可能。 | インプットは自習、アウトプットは集合で行うため、効果的に時間を活用できる 事前インプットがあるので、効率的な学びが可能 |

特に座学と実践を組み合わせたブレンディッドラーニングは、研修の効果が期待できます。

ブレンディッドラーニングの詳細は、こちらで承ります。お気軽にご相談ください。

各研修形式のメリット・デメリットを考慮し、自社の業務環境にあった研修を選びましょう。

パワハラ研修のポイント

パワハラ研修の効果を最大限に引き出すためのポイントとして、以下の2つがあげられます。

- 正しい認識をもってもらう

- 正しいコミュニケーションを身につけてもらう

研修を実施するうえでもっとも肝心なのは、正しい認識をもってもらうことです。

「自分は問題だと感じなかった」「自分の若いときは当たり前だった」と、思考が偏るケースは少なからずあります。

上記の間違った認識を正し、世の中の動きや最新の知識を身につけない限りは、決してパワハラはなくなりません。

研修では「各々がもつ認識」について改めてもらう点を、何よりも優先させましょう。

また、トラブルを心配するあまり「仲間とコミュニケーションがとれない」なんてことになれば、健全な会社経営はできません。

研修ではトラブルを過度に恐れるのではなく、正しいコミュニケーションの方法を周知することが大切です。

パワハラと指導の違いについて研修で線引きすると、従業員は良好な関係を築けるようになります。

まとめ:パワハラを防止するには

パワハラを防止するために最も重要なのは、経営層・管理職・従業員がハラスメントについての共通認識をもつことです。

「職場全体でパワハラが許されない」という明確なメッセージを発信し、従業員一人ひとりに浸透させましょう。

また、パワハラに対する共通認識を持続させるためには、一度周知するだけでなく定期的な研修やミーティングを通じて再確認しましょう。

さらに、相談窓口の設置や労働環境の改善といった具体的な措置を講じ、ハラスメントが起こりにくい職場環境を整えましょう。

従業員が安心して働ける環境を提供すれば、職場全体の信頼感と生産性を高められます。ハラスメントのない健全な職場を築くため、企業全体で取り組みを継続していきましょう。

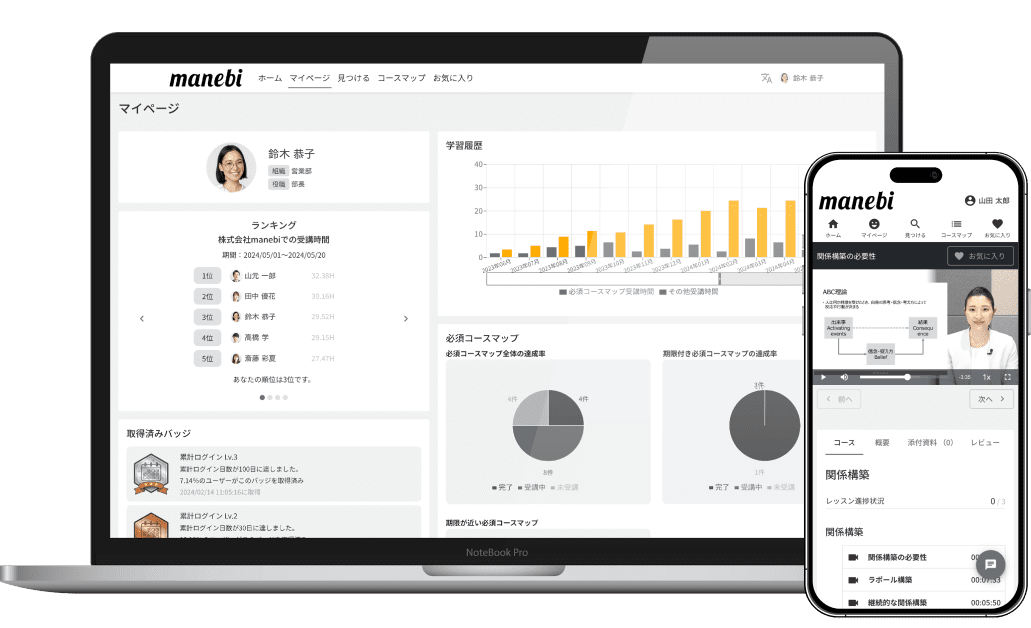

「manebi」パワハラ研修のメリット

「manebi」のパワハラ研修は企業のニーズに応じた柔軟な学習方法と豊富なコンテンツを提供し、効果的なハラスメント防止策の実現をサポートします。以下に、主なメリットをご紹介します。

はじめての実施でも手厚く支援

初めてパワハラ研修を導入する企業にとって、何から始めればよいか悩むケースも多いでしょう。

manebiは企業の状況や要望を丁寧にヒアリングし、最適な教育プランを提案します。

研修内容の作成やテーマ選定にかかる時間と労力を大幅に削減できるうえ、自社にカスタマイズした内容で研修の成果が出やすいのがメリットです。

また、eラーニング導入時には利用方法を説明するオンボーディングミーティングを実施し、スムーズな運用開始をサポートします。

上記のような手厚い支援体制により、初めての研修実施でも安心して取り組めます。

豊富な実績

manebiは3,500社以上の企業に導入され、継続利用率99%という高い評価を得ています。

多様な業界・規模の企業での活用事例があり、各社のニーズに合わせた柔軟な研修対応が可能です。

多くの企業のコンプライアンス研修を支援した実績に基づき、企業のコンプライアンス教育を強力にサポートします。

あらゆるテーマのコンプライアンス研修ができる

manebiは、コンプライアンスに関するさまざまなテーマを網羅した500以上のコンテンツを提供しています。

パワハラ防止だけでなくセクハラ・マタハラ・情報セキュリティなど、企業が必要とするコンプライアンス教育を一元的に実施できます。

豊富な教材から必要なものを選択できるため、企業の状況や課題に応じた効果的な研修が可能です。

質の高いeラーニングコンテンツと理解度チェックテスト

ドラマ形式から講義形式まで、学びやすさを重視した多彩なコンテンツをご用意しています。

また、受講後にはテストを実施できるため、理解度をしっかりと確認・管理することが可能です。

eラーニングとオンライン研修:ニーズに合わせて選択、組み合わせができる

manebiは、eラーニングとオンライン集合研修の両方を提供しており、企業のニーズや状況に応じて最適な学習方法を選択できます。

幅広い形式の研修を組み合わせ、受講者の理解度を高めて効果的な学習体験を提供できます。

自社独自の教材も簡単に作成できる

manebiのプラットフォームでは、企業が独自の教材を簡単に作成・アップロードが可能です。

独自の教材を簡単に設定できるため、一般的なコンテンツに加えて自社の業務内容や方針に特化したオリジナルの研修を実施できます。

また、テストやアンケート機能を利用して受講者の理解度を確認し、研修効果の測定も可能です。

manebiのパワハラ研修は、質の高いコンテンツと管理しやすいシステムで、初めての導入から継続的な教育まで、企業のコンプライアンス強化を総合的にサポートします。

「manebi eラーニング」は、ブレンディッドラーニング(オンライン研修とeラーニングを併用して学習効果を高めること)を活用できる社員研修トータルソリューションで、約5,000件のコンテンツがあり、新人研修やコンプライアンス研修、ハラスメント研修、情報セキュリティ研修など、各種研修に対応し、自社コンテンツのアップロードも可能です。

専門講師や研修プログラムも提供できますので、まずは以下よりサービス資料・教材一覧をご請求ください。

\社員教育はeラーニングと集合研修で/

資料をダウンロードする