\初めてのコンプラ研修ガイド/

資料をダウンロードするSNSの普及により、企業の不祥事が即座に拡散される時代になりました。データ改ざん、不正会計、ハラスメントなど、さまざまな不祥事を未然に防ぐ意味で、社員のコンプライアンス教育の重要性が高まっています。

コンプライアンス教育で大事なポイントは、経営層からパート従業員まで全社員に共通の当事者意識を持たせることです。

従業員の間で意識のバラつきがあれば、社内のあちこちにほころびが生じ、いつ不祥事が起きてもおかしくない状態になってしまいます。

eラーニングによるコンプライアンス研修は、全従業員が共通の当事者意識を持つために有効な手段のひとつです。

そこで、この記事では、コンプライアンス研修をeラーニングで行うことのメリット、eラーニングシステムの選び方、成功事例などについて解説していきます。

コンプライアンス研修 – manebi eラーニングやオープン研修 人材開発プラットフォーム

コンプライアンスにまつわる8つの研修

コンプライアンスは、日本では「法的遵守」とも呼ばれますが、扱う分野は実に多岐にわたります。

法令に則った企業活動を行うだけでなく、社内ルールや倫理観、公序良俗などの社会的ルールに則った業務を行わなければなりません。

ここでは、コンプライアンスに関わる8つの研修を紹介します。

①コーポレートガバナンス研修

②個人情報保護法研修

③情報セキュリティ研修

④リスクマネジメント研修

⑤ハラスメント研修(パワハラ・セクハラ・マタハラ)

⑥SNS研修

⑦知的財産権研修

⑧下請法・フリーランス新法研修

コーポレートガバナンス研修

コーポレートガバナンスは「企業統治」ともいい、企業が透明・公正性を確保し、かつ迅速な意思決定を行うための仕組みやルールのことです。

コーポレートガバナンス研修では、主に以下のポイントを学びます。

- コーポレートガバナンスの定義と目的

- コーポレートガバナンスの主要原則

- 会社法・金融商品取引法

- 取締役・監査役・経営陣の役割と責任

- 内部統制や管理

- 不祥事の事例

コーポレートガバナンス研修は、主に代表や取締役、社外取締役、執行役員などを対象に実施します。

コーポレートガバナンスの詳細は「ガバナンスとコンプライアンスの関係性とは?意味や使い方・取り組み方を解説」の記事も参照ください。

個人情報保護法研修

2022年4月に施行された個人情報保護法の改正により、事業者に対して従業員への個人情報保護教育実施の定義が厳格化されました。

この法改正では、違反した際のペナルティも見直されました。例えば、個人情報保護委員会からの命令違反を行った場合、従来では「30万円以下の罰金」であったのが、「1億円以下の罰金」と大幅に罰金額が増加しています。

個人情報保護研修では、主に以下のポイントを学びます。

- 個人情報保護の基礎知識

- 個人情報に関する法規制とガイドライン

- 個人情報の適切な取り扱い

- 情報漏えいのリスクと事例

個人情報保護法研修は全ての従業員が学ぶ必須知識になります。

個人情報保護法に関しては「個人情報保護法の対象となる情報とは?企業が押さえておきたい4つのポイント」の記事も参照ください。

情報セキュリティ研修

DXの進展で、企業は、個人情報をはじめとしたさまざまなデータを扱っています。一方で、情報漏えいなどのセキュリティ事案は、増加傾向にあります。

引用:情報セキュリティ10大脅威 2024|IPA 独立行政法人 情報処理推進機構

情報セキュリティ研修では、主に以下のポイントを学びます。

- 情報セキュリティの基本

- リスクや事例

- 端末などの操作、管理方法

- サイバー攻撃への対処方法など

- 万が一の際の適切な対応方法

情報漏えいは企業に大きな損害を与える可能性があります。情報セキュリティ研修は、全従業員が身につけるべき必須の知識といえます。

情報セキュリティ研修の詳細は「情報セキュリティ研修とは?研修の目的や訓練内容、実施方法について解説」の記事も参照ください。

リスクマネジメント研修

リスクマネジメントとは、組織が直面するリスク(危険や不確実性)を特定し、適切な対応策を講じることで、損失や被害を最小限に抑え、目標達成を確実にするプロセスのことです。

リスクマネジメント研修では、主に以下のポイントを学びます。

- リスクマネジメントの基礎

- リスクの特定と評価

- リスク対応の手法

リスクマネジメント研修は、主に経営・管理層には重要な研修です。

リスクマネジメントの詳細は「リスクマネジメントとは?4段階のプロセスやリスク対応方法を解説」の記事も参照ください。

ハラスメント研修

ハラスメントは、嫌がらせやいじめなどの行為をさします。職場では、パワーハラスメント(パワハラ)、セクシュアルハラスメント(セクハラ)、 妊娠・出産に関するハラスメント(マタハラ)が3大ハラスメントとされています。

また、近年では、お客様からの嫌がらせカスタマーハラスメント(カスハラ)や就職学生に対するハラスメントも問題になっています。

ハラスメント研修では、主に以下のポイントを学びます。

- ハラスメントの定義

- 加害者にならないためのコミュニケーション

- 被害者になった際の対処方法

- ハラスメントが起きない職場環境の作り方

経営層からパート従業員まで、 ハラスメント防止意識を高めるために不可欠な研修です。

ハラスメントの詳細は「ハラスメントの種類を一覧で解説。法的リスクやハラスメント防止対策を解説」の記事も参照ください。

SNS研修

SNSの活用は、 現代のマーケティングに欠かせない要素です。一方で利用方法を誤るとブランドを毀損するリスクがあります。

SNS研修では、主に以下のポイントを学びます。

- SNSを活用したマーケティング手法

- 炎上事例やリスクの理解

- 炎上の対処法

- プライベートでの適切なSNS利用

無用な炎上を防ぐためにも、現代社会では、マーケティング・広報担当者だけでなく、全従業員がSNS利用のガイドラインを身につけることが必要です。

知的財産権研修

知的財産権とは、人間の知的創作活動によって生み出された無形の財産に対する権利の総称です。主に「(1)産業財産権」と「(2)著作権」という2つのカテゴリーに分けられます。

(1) 産業財産権(特許庁が管轄)

- 特許権/新しい発明を独占的に使用できる権利(最長20年)

- 実用新案権/小発明(アイデア)を保護する権利(最長10年)

- 意匠権/デザインや形状の創作物を保護する権利(最長25年)

- 商標権/商品やサービスを識別するための名称・ロゴなどを保護する権利(更新可能)

(2) 著作権(文化庁が管轄)

- 著作権/文書、音楽、映像、ソフトウェアなどの創作物を保護する権利(原則として著作者の死後70年まで)

- 著作隣接権/複製や貸与、頒布など、実演家や事業者に認められる権利です

知的財産権研修では、企業が事業を行うにあたってこれらの権利を侵害しないため、適切な管理のスキルを身につけることを目的とします。

文章やコンテンツを作成を行う担当者には必須の研修となります。

下請法・フリーランス新法研修

下請法とフリーランス新法は、「発注者の優越的地位を利用した不公正な取引を防ぐ」という共通の目的を持ち、下請法は中小企業(下請事業者)を保護する法律、フリーランス新法は個人(フリーランス)を保護する法律です。

下請法では、親事業者が下請事業者に対して行ってはいけない 「4つの禁止行為」 を以下のように定義しています。

- 下請代金の支払い遅延

- 下請代金の減額

- 不当な返品

- 不当な買いたたき

フリーランス新法では、1ヶ月以上の業務委託を行う発注事業者に対して次の7つの禁止行為を規定しています。

- 報酬の支払い遅延

- 一方的な報酬の減額

- 返品の強要

- 不当な買いたたき

- 損害賠償の不当な負担

- 役務のやり直しの強要

- 不当な経済的不利益の強要

下請法・フリーランス新法研修では、基本ルールや違反時のペナルティ・リスクを学び、取引先との適正な関係を維持する方法を習得します。

取引先への発注業務がある担当者には必須の知識となります。

eラーニングでコンプライアンス研修を行う5つのメリット【事例付き】

前述のとおりコンプライアンスの領域は広く、ハラスメントや情報セキュリティなど多様な研修が必要です。そこで、あらかじめ豊富な教材が用意されているeラーニングを活用することで、効率的な研修が可能になります。

ここでは、eラーニングでコンプライアンス研修を行うメリットを具体的な事例と合わせて紹介します。

(1)全社員がいつでもどこでも受講できる

(2)階層ごとの役割や業務内容に分けた研修ができる

(3)社員の進捗状況、理解度を評価・把握できる

(4)コスト削減につながる

(5)つねに最新の情報にアップデートできる

全社員がいつでもどこでも受講できる

eラーニングは時間と場所を選ばないため、社員は自身のスケジュールに合わせて受講ができます。

大人数にも対応し、全国、またはグローバルに展開する企業にとって、物理的な距離を問題にしないeラーニングは非常に適した研修方法と言えるでしょう。

●成功事例~ベルテクネ株式会社の場合

創業100年を越える製造メーカーのベルテクネ株式会社は、従来の年に2日程度の勉強会では、業務時間内に研修時間を確保するのがむずかしく、新型コロナウイルスの影響でさらに教育時間が削減される状況にありました。

特に、これまでの外部の研修機関を利用して行っていた研修では、研修内容を実践に活かせていないという課題がありました。

この課題を解決するために、ハラスメントや情報セキュリティについて業種別の基礎的な教材が充実しているmanebiのeラーニングを導入。

研修時間が取れない状況でも空いた時間を有効活用して学べる環境が整い、学ぶハードルも下がったことにより、多くの社員がいつでもどこでも学べる環境を活用しています。

くわしい記事はこちら(https://manebi.co.jp/case/2000/)。

階層ごとの役割や業務内容に分けた研修ができる

コンプライアンスは各階層や職種ごと、業務内容によって学ぶべき教材が変化します。

例えば、新入社員向けには基本的なコンプライアンス規範や職場での行動指針を、管理職向けには部下とのコミュニケーションやハラスメント対策を、経営層にはガバナンスを重視した内容を提供することで各階層に適した知識を得られるようになります。

●成功事例~公益財団法人横浜市建築保全公社の場合

公益財団法人横浜市建築保全公社は、主に中途採用の職員が多く、即戦力を重視した採用を行っていましたが、新採用職員の育成フローが確立されておらず、先輩社員による属人的なOJTだよりの状態でした。

そのため、「階層別研修の整備」と「教育の仕組み化」を目的にmanebiのeラーニングの導入を決定しました。

導入後は、管理職向けの部下育成のためのコミュニケーションや褒め方・叱り方などのコンテンツが好評であり、自発的な学習が進んでいます。

くわしい記事はこちら(https://manebi.co.jp/case/8210/)。

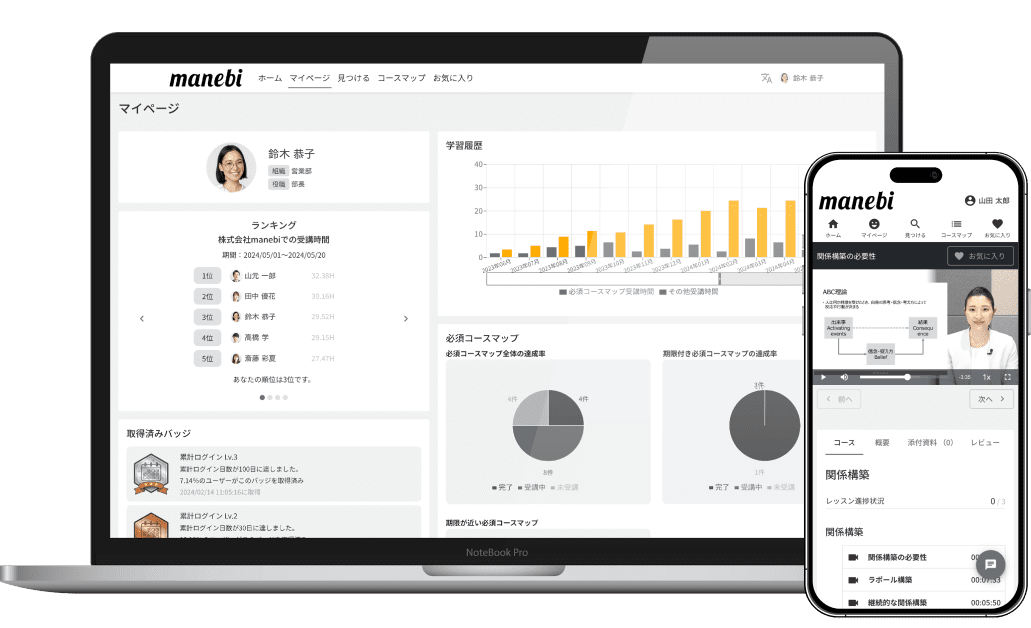

社員の進捗状況、理解度を評価・把握できる

多くのeラーニングのプラットフォームには、社員の進捗状況をリアルタイムで追跡できる学習管理機能(LMS)が備わっています。

研修を受けていない、進捗が遅れている社員に対しては、自動リマインダー機能や受講の案内を通じて、フォローアップができます。

また、研修後にオンラインテストやクイズを設け、研修内容の理解度を確認すれば、社員への個別対応もできます。

●成功事例~株式会社ダイキアクシスの場合

株式会社ダイキアクシスは、それまで導入していたシステムではコンプライアンス関連のコンテンツが少なく、同じ教材を繰り返し使用している状態でした。

manebiのeラーニングシステムは、コンテンツの豊富さや月ごとの利用ID数の変更が可能であることから導入を決定。必須の内部統制教育と自己啓発の教育環境の二つの用途で活用を始めました。

毎月約80名の従業員を対象に研修を実施。学習管理システムにより受講漏れや復習などの管理が容易になり、受講率100%を達成。さらにコスト面でも40%の削減に成功しました。

くわしい記事はこちら(https://manebi.co.jp/case/8251/)。

コスト削減につながる

研修をオフラインで行う場合、会場費や講師の講演料、交通費といった経費がかかりますが、eラーニングならそれらのコストを削減できます。

また、何度も繰り返し提供できるのもeラーニングの大きなメリットです。 継続的な研修の実施が簡単に実現します。

●成功事例~ミズノ株式会社の場合

スポーツ用品メーカーのミズノ株式会社は、全国に170以上のスポーツ施設を運営しており、従来の集合研修では、社員の移動に伴う交通費や出張経費が大きな負担となっていました。

その課題を解消すべく、eラーニングを利用してリモートでの研修に切り替えることにしました。

社員を「若手の1〜3年次」「一般社員」「支配人・副支配人」「課長・管理職」の階層別に分け、それぞれに適したコンテンツを配信。

例えば一般社員向けには、社会人としての知識、マーケティング初級、コンプライアンスの基本、コミュニケーションスキルなどのコンテンツを提供しています。

これによって交通費、出張費の大幅な削減を実現しただけでなく、研修のために毎年同じような資料を作成する手間がなくなり、管理側の工数の削減につながりました。

くわしい記事はこちら(https://manebi.co.jp/case/1987/)。

つねに最新の情報にアップデートできる

コンテンツがオンラインで提供されているため、最新の法律や規制に迅速に対応し、すぐに内容を更新・変更することができます。

法改正や社会通念の変化などの影響を受けて新しいコンプライアンス要件が発生したとしても、すぐに全社員に通知・受講を促進して知識をアップデートすることができます。

また、自社独自の教材を作成しeラーニングに掲載できるシステムもあります。

●成功事例~外為ファイネスト株式会社の場合

FX事業を行う外為ファイネスト株式会社は、コンプライアンスに力を入れており、2023年9月にmanebiのeラーニングを社員教育ツールとして導入しました。

以前使用していたeラーニングではコンテンツが少なく、研修内容も更新されない課題がありました。

そこで、manebiのeラーニングを導入し、毎月テーマを設定して最新のコンプライアンス事情にあせた教育を実施しています。

くわしい記事はこちら(https://manebi.co.jp/case/2070/)。

eラーニングシステムを選ぶ際の4つのポイント

eラーニングは提供している会社によってサービス内容が異なります。ここでは、eラーニングシステムを選ぶ際の4つのチェックポイントを解説します。

(1)導入後のサポート体制は充実しているか?

(2)多様な教材が網羅されているか?

(3)独自教材を簡単に作成できるか?

(4)集合研修にも対応しているか?

導入後のサポート体制は充実しているか?

eラーニングを導入する際は、充実したサポート体制のあるシステムを選ぶことが重要です。

研修の効果を高めるためには、教育計画の作成や実施後の評価など、適切な運営が欠かせません。特に初めて研修を実施する際は不明な点もあるでしょう。

画面の操作の仕方だけでなく、eラーニングでの学習を定着させる実務面のコンサルティングも含めて支援を受けられるサービスが理想です。

多様な教材が網羅されているか?

前述のとおり、コンプライアンスで学ぶことは、ハラスメントや情報セキュリティなど多岐にわたります。必要な教材や自社にあった教材が用意されているか確認しましょう。

また、コンプライアンス領域だけでなく、他の業務に必要な教材が充実しているかもチェックポイントになります。

独自教材を簡単に作成できるか?

自社独自の教材も作成してeラーニングに登録できることも大切です。

あらかじめ用意されている教材に加えて、自社の独自教材や事例、ガイドラインなどを生成し、eラーニングに登録し配信できるシステムを選びましょう。

集合研修にも対応しているか?

eラーニングだけでなく、ニーズに応じて集合研修にも対応しているかもチェックポイントです。

研修効果の高い、eラーニングと集合研修を組み合わせた以下の「ブレンディッドラーニング」もできるようになります。

- eラーニングで事前知識を習得

- 共通知識を持った前提で集合研修で課題の共有とディスカッション

- eラーニングで復習

自社の課題に対する共通認識が生まれ、より実践的で身につく研修が実現します。

manebiを活用したコンプライアンス研修の4つのメリット

manebiは、オプション動画含む約8,000超のeラーニング教材と、集合研修、ナレッジ共有を体系的に組み合わせたブレンディットラーニングを提供する人材育成のためのプラットフォームです。

ここでは、mannebiの特長を紹介します。

(1) 初めての実施でも手厚く支援

(2)コンプライアンス以外のビジネス教材も豊富

(3)自社独自の教材も簡単に作成できる

(4)ニーズに合わせてeラーニングと集合研修を選択できる

初めての実施でも手厚く支援

manebiは、社内にeラーニングを定着させるための仕組みづくりや、受講者別の教育計画の策定など、貴社が抱えている課題や状況に合わせた教育体制の構築を継続的にサポートします。

コンプライアンス以外のビジネス教材も豊富

manebiは、コンプライアンスのほかにもオプション動画含む約8,000を超えるさまざまなジャンルのビジネス教材を搭載。コンプライアンス教材と合わせての教育や、コンプライアンス研修終了後もさまざまな研修に活用できます。

自社独自の教材も簡単に作成できる

manebiは、自社独自の教材を簡単に作成・アップロードできる機能を備えています。

企業は自社の業務内容や方針に合わせたオリジナルの研修コンテンツを作成し、従業員に提供することが可能です。

ニーズに合わせてeラーニングと集合研修を選択できる

manebiは、ニーズにあわせて、集合研修も実施可能です。また、eラーニングと集合研修を組み合わせた学習効果の高い「ブレンディッドラーニング」も可能です。

eラーニング導入で活用できる補助金・助成金制度

e ラーニングで社員研修を実施する場合、助成金を利用できる場合があります。

補助金・助成金について、くわしく知りたい人はこちらも参照してください。

社員研修に使える助成金制度をわかりやすく解説!助成金を申請する際の注意点も

まとめ

コンプライアンス研修では、ハラスメント、情報セキュリティ、著作権・特許権、下請法など、多岐にわたる分野の知識を習得する必要があります。

しかも、全社員が共通の当事者意識を持って、変化する法令や社会通念にも柔軟に対応していかなければなりません。

そのため、それらの体系を効率よく、網羅的に学ぶことができるeラーニングはコンプライアンス研修を行うのに相性のよい手段だと言えます。

コンプライアンス研修でのeラーニング導入を検討の際は、お気軽にこちらにご相談ください。

\社員教育はeラーニングと集合研修で/

資料をダウンロードする