企業経営に悪影響をおよぼすような不祥事を未然に防ぐため、コンプライアンス研修を取り入れる企業が増えています。コンプライアンス研修を実施する前に、きちんと知識を付けてから取り組みたいですね。この記事では、その必要性や目的・ポイントについて解説します。

コンプライアンス研修とは

コンプライアンスとは

コンプライアンスとは、公正や倫理の確保を目的とする取り組みのことです。コンプライ(comply)は「従う」「守る」という意味で、「従わなければならない社会的要請に適切に対応すること」を指します。具体的には、法律や規則、業界のガイドライン、企業の内部規定などに従うことが求められます。このため、コンプライアンスは「法令遵守」と訳される場合も多いです。

企業にとって法令遵守は必須です。しかし、単に法令違反がなければよいというものではありません。企業は社会から寄せられる信頼に応える必要があります。例えば、環境保護に関する法律を守るだけでなく、環境に配慮した製品の開発や持続可能なビジネスモデルの構築が求められます。また、労働者の権利を守るための法律を遵守するだけでなく、働きやすい職場環境を提供し、従業員の満足度を高める努力も重要です。

さらに、企業のコンプライアンスは、取引先や顧客、地域社会との信頼関係を築くためにも不可欠です。例えば、製品の安全性に関する規制を遵守することはもちろん、消費者に対して正確で透明な情報を提供することが求められます。これにより、消費者は企業に対する信頼を持ち、長期的な関係を築くことができます。

また、企業のコンプライアンスは内部統制の強化にもつながります。内部統制とは、企業がその業務を適切に管理し、リスクを最小限に抑えるための仕組みです。これには、業務プロセスの透明性を確保し、不正行為やミスを防ぐためのチェック機能が含まれます。内部統制がしっかりしている企業は、法令遵守だけでなく、経営の健全性や効率性も高めることができます。

このように、コンプライアンスは単なる法令遵守にとどまらず、企業の社会的責任(CSR)や持続可能な経営、内部統制の強化など、多岐にわたる要素を含んでいます。企業がこれらの要素を総合的に取り組むことで、社会からの信頼を得ることができ、長期的な成長と発展を実現することができます。

研修の概要

コンプライアンス研修とは、社員が仕事に関連する法律や規律、企業を取り巻くリスクを学んで改善に結びつける研修のこと。「企業がよりよくなるためのことを、全員で一緒にやる」認識が伝わるような研修を行いながら、コンプライアンスに対する意識を高めていくとよいでしょう。

なぜ会社で研修を実施する必要性があるのか

内部統制を行うため

内部統制とは、経営方針や目標に則して適正かつ効率的に企業の業務を遂行するために、組織内部で整備・運用する仕組み全般のこと。目的は、企業に悪影響を与え得るリスクを識別し、それをコントロールすることで、風通しのよい職場環境を作りです。

これを踏まえるとコンプライアンス研修は、社会からの信頼を確保するために不祥事という組織のリスクを防止・克服していく取り組みとも理解できます。「不祥事が起きてはならない」と考えるのではなく、「企業には時に不祥事が起きる可能性があるため、日頃の予防が大事だ」と考えることが重要です。

- 不祥事の発生を抑制するために、必要な取り組みを実行する

- コンプライアンス違反の予兆を出来るだけ早期に発見し、対処する

上記2点の重要性を社内全体に浸透させる必要があります。

社員の意識を高めるため

早期発見の重要性を伝えて社員の意識を高めることも大切です。発見や対応が早期に行われた場合は比較的解決しやすい問題でも、対応が遅れると解決が困難となる例が少なくありません。

早期発見・早期対処こそが、コンプライアンス違反を予防するうえでの鉄則となります。企業の不祥事に関わる情報を得た場合は、「直ちにリーダーに第一報をする」というルールを徹底することも必要です。

このようなルールが導入されていない状況下で、2年間、問題やリスクを隠したという事例もあります。このように、情報が組織内のどこかで滞留しリーダーに届かなくなると、不正やミスが増大する可能性も高いのです。

職場に原因者がいる場合、対応の停止につながりやすいでしょう。そのような事態を未然に防ぐためにも、コンプライアンス研修は重要な役割を果たします。

コンプライアンス研修の目的

基本のルールやビジネスマナーを身につける

コンプライアンス研修の本質は、「風通しの良い職場環境を作ること」と「ルールの遵守」。両方がうまく機能して初めて、効果のあるコンプライアンス研修を実施できます。

コンプライアンスは人事や経営層のみが意識するべきことではなく、一般社員も積極的に学ぶべきこと。とくに新入社員は、早い段階で基本的なビジネスマナーを理解して身につける必要があるでしょう。

転職してきた社員が新しい組織に移ったあとでも、本人が気づかないうちにハラスメント行為を行ったり、個人情報やSNSの取り扱いに対する意識に差があったりする場合もあります。中途社員に対しても同様に、基本のルールやビジネスマナーを身につけてもらうのが重要です。

その点も踏まえ、社員一人ひとりが社会人としてのマナーやルールを身につけられるような内容を盛り込み、コンプライアンス研修を行うとよいでしょう。

企業の価値を高める

企業の価値を高めることも目的のひとつ。社員は企業の一員としての自覚を持ち、同じ方向を向いて業務に取り組めるようになります。それによって健全で効率的な企業経営が実現し、成果にもつながっていくのです。

研修でコンプライアンス違反へのリスクヘッジを学ぶ

コンプライアンスの基本的な知識を身につけることは、企業としてのリスクヘッジにもなります。コンプライアンス違反したままリスクを隠すと、将来において重大な問題に発展する恐れもあるからです。そういった危険性やコンプライアンスを守ることの重要性を学ぶと、リスクの多くを回避出来るでしょう。

コンプライアンス違反の事例

以下のような行為がコンプライアンス違反の対象となります。

- ハラスメント

- 未払い賃金

- 業法違反

- 食品の衛生管理

- 誇大広告や不当表示などの景品表示法違反

- 著作権侵害

また、2000年〜2010年にかけて、さまざまな企業がコンプライアンス違反で大きな損失を生じています。

- 三菱自動車のリコール隠し

- 日本ハムの牛肉偽装事件

- マンション建設会社の耐震偽装

- カネボウの粉飾決済

- 東洋ゴムの免震性能偽装

- 電通の女性社員過労死

- ベネッセコーポレーションの顧客情報流出

- 訪問介護事業者の介護保険水増し請求

- 船場吉兆の食品産地偽装と食品使い回し

コンプライアンス研修の内容・ネタの見つけ方とは?効果的な実施方法も解説

コンプライアンス研修のポイント

違反が起きにくい仕組みを作る

企業の経営に悪影響をおよぼすようなリスクを防ぐためにも、コンプライアンス違反が起きにくい仕組み作りが大切です。たとえば、以下のような策を取り入れるとよいでしょう。

①専任の担当者を選ぶ

専任の担当者を決めると、問題が発生しても迅速に対応可能です。また、会社の真摯な対応も示せるでしょう。

②経営者及び管理職者自らが役割と責任を果たす

経営者や管理職者の行動は、社内風土に大きな影響を与えます。経営者や役員などは、コンプライアンス違反を防止する仕組みの構築と運用をしましょう。そして、不祥事が起きた際は影響を最小限に抑え、早期対処を行います。

また、ほかの役員の職務執行を監視し、法律違反といった疑いがあれば取締役会や監査役に報告する義務を負うのも重要です。管理職者は、役員による業務執行の補助者として経営方針や体制を組織内で展開し、問題の把握や経営層への報告を行うことの責任を負う必要があります。

社内規程やガイドラインを作成し、周知徹底に努める

会社の方針を明確にし、コンプライアンス違反の原因者に厳しい対応を取るためにも、コンプライアンスに関する社内規程やガイドラインを作成し、きちんと周知しましょう。

とくにミスや不正が発生している企業の場合、社員が社内規程の有無を知らなかったケースが少なくありません。作成するだけで満足せず、それを研修内で周知徹底することが重要です。

最新の知識やスキルアップの機会を作るのもおすすめ

新入社員など、スキルが未熟で社会の基本的なルールやマナーが身に付いていない社員がいると、ミスや不正が起こりやすくなります。また、「不祥事は絶対にあってはならない」「コンプライアンス違反者は厳重に罰するべきだ」という雰囲気が強くなりすぎると、問題やリスクを隠そうとする可能性が高まることも否定できません。

定期的に経営者が現場に潜む問題の把握に努め、必要であれば教育訓練の機会を提供することも重要です。

コンプライアンス研修の内容・ネタの見つけ方とは?効果的な実施方法も解説

階層別に適切な目標設定をする

社内で社員一人ひとりにコンプライアンス意識を高めてもらうために、階層別に適切な目標設定をすることも重要です。たとえば、以下のようなものです。

①新入社員の場合

- コンプライアンスの基本的な知識を理解する

②新人管理職の場合

- コンプライアンスの必要性や研修実施の重要性を理解する

- コンプライアンス違反があった際の具体的な対処法を習得する

③経営者や役員の場合

- コンプライアンスが会社経営に与える影響について、自覚を促進する

- 世間一般の流れや自社の現在地の理解を深める

コンプライアンス研修にオススメのeラーニングサービス

コンプライアンス研修の必要性や目的、実施する際のポイントなどについてご紹介しました。新入社員に限らず管理職や経営陣も含め、社員全員がコンプライアンス研修を受け、意識を高めることが必要です。

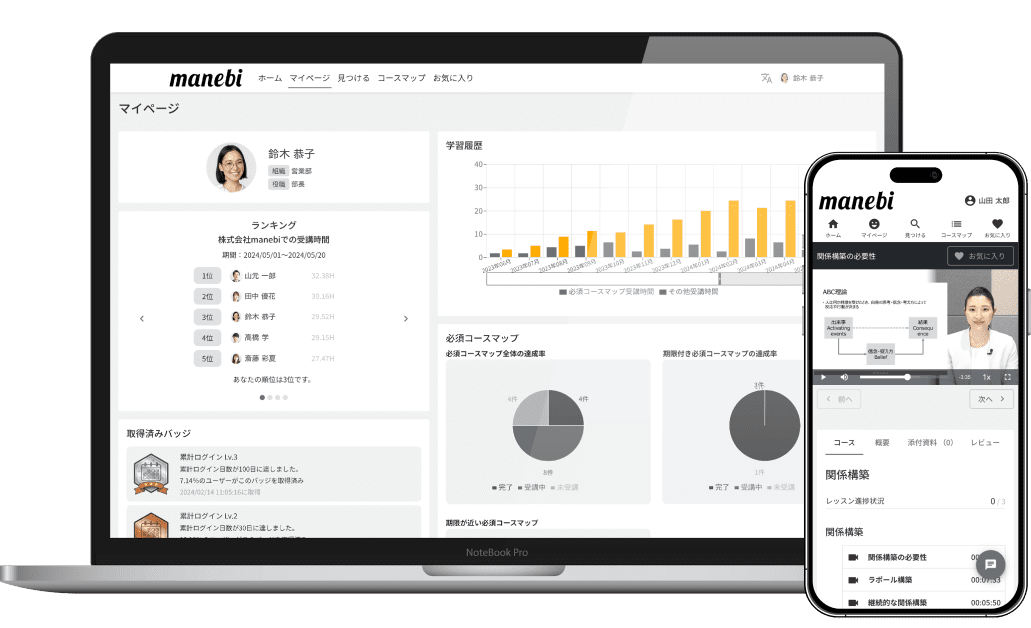

コストを抑えつつ質の高いコンプライアンス研修をオンラインで行うなら「manebi eラーニング」がおすすめです。

「manebi eラーニング」は、コンプライアンス関連のコンテンツを含む5,000レッスンが見放題で、オンラインでスマートフォンやパソコンからいつでもどこでも学習出来るほか、テスト・アンケート機能付きなので、理解度チェックも可能です。

また、搭載コンテンツだけでなく自社教材のアップロードも可能。搭載コンテンツと自社教材を自由に組み合わせて、より自社に合ったコンプライアンス研修を実施することができます。

コンプライアンス研修に関する相談は多数実績がございます。また、無料で利用体験も可能です。

詳しいサービス資料やオンライン研修、eラーニングシステムの活用に関するご相談など、お気軽にお問い合わせください。