\ハラスメントの定義と対策を確認!/

資料をダウンロードする「改正労働施策総合推進法(以下、パワハラ防止法)」が施行され、全ての企業でパワハラに対する防止措置を講じることが義務化されました。

当記事では「そもそもパワハラの定義・客観的な基準は何か?」「会社としてパワハラにどのように対応すべきなのか?」など、パワハラに対する疑問について事例付きで詳しく説明します。

パワハラとは?

パワハラ(パワーハラスメント)は、自身の権力や立場を利用して相手に苦痛を与える行為を指します。

役職などの上下関係がはっきりしている職場で発生しやすく、上司から部下への暴力、誹謗中傷、過大・過小な要求などがパワハラの典型例になります。

パワハラの現状

厚生労働省が調査した「令和5年度 厚生労働省委託事業_職場のハラスメントに関する実態調査報告書」によると、過去3年間のハラスメントの種類別相談有無では、パワハラがもっとも多いことが明らかになっています。

調査対象の企業のうち、64.2%でパワハラに関する相談が発生しており、多くの職場で深刻な問題となっています。

パワハラは単に個人間のトラブルに留まらず、組織全体の生産性や従業員の健康、さらには企業の社会的評価にも影響を与える大きな社会問題です。対策の強化や職場内の意識改革が求められています。

(「令和5年度 厚生労働省委託事業_職場のハラスメントに関する実態調査報告書」より引用)

パワハラ防止法とは?

パワハラ防止法は、事業主に対して職場でのパワーハラスメント防止措置を義務付ける法律です。正式名称は「労働施策総合推進法」で、通称として「パワハラ防止法」と呼ばれています。

この法律は、大企業では2020年6月から、中小企業では2022年4月から施行され、義務化されています。

パワハラ防止法については「パワハラ防止法とは?概要と企業が取るべき具体的な対応策を解説」の記事も参照ください。

パワハラ防止法の罰則、違反のデメリット

企業が義務をはたさずパワハラ防止法に違反してしまった場合の罰則やデメリットに関して説明します。

パワハラ防止法の罰則について

パワハラ防止法に罰則はありません。

ただし、行政からの助言・指導又は勧告がおこなわれます。この勧告に従わなかった場合は、企業名が公表されます。

さらに、行政はパワハラ防止法に対する措置と実施状況の報告を求めることができます。指示に対して、適切な報告を行わなかった場合は、20万円以下の過料が行われます。

また、パワハラ防止法とは別に、刑事訴訟、民事訴訟の対象になりえます。

刑事訴訟

刑事の場合は、従業員の安全に配慮していないとして労働安全衛生法の安全配慮義務違反に問われる可能性や業務上過失致死傷、傷害、脅迫、名誉毀損も想定されます。

民事訴訟

被害者から加害者や責任者、企業に対して民事訴訟が提訴される可能性があります。

企業ブランドの毀損

パワハラ事案は、マスコミやSNSを通じて拡散され炎上する可能性があります。

「パワハラが行われている企業」「パワハラを放置している企業」とみなされると、ブランドイメージが失墜し、採用で人が集まらない、社員が辞めてしまう、売上が落ちるなどの企業として大きなダメージを受ける可能性があります。

職場におけるパワハラの定義(パワハラ3要件)

- パワハラの要件①「優越的な関係を背景とした言動」

- パワハラの要件②「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」

- パワハラの要件③「労働者の就業環境が害される精神的・身体的苦痛を与える言動」

パワハラは人間関係や主観によるところが大きく「これがパワハラだ」と断定する事は非常に難しいといえます。

そこで参考にしてほしいのが、2020年1月に厚生労働省より公表された「職場のパワーハラスメント防止のための指針」(ガイドライン)です。

ガイドラインでは、「職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的、身体的苦痛を与えることや職場環境を悪化させる行為」がパワハラにあたると定義しています。

具体的には、下記3つの要素を全て満たすものがパワハラの定義となります。

パワハラの要件①「優越的な関係を背景とした言動」

パワハラというと上司から部下に行うものだとイメージされがちですが、経験豊富な同僚や部下による上司への言動も「優越的な関係」と判断される場合があります。

パワハラの要件②「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」

業務上明らかに必要のない言動や業務の目的を大きく逸脱した言動など、「業務を遂行するための手段として適切か」が判断基準となります。

パワハラの要件③「労働者の就業環境が害される精神的・身体的苦痛を与える言動」

能力の発揮に重大な悪影響が生じることや就業するうえで支障が生じる言動など、「労働者の就業環境が害されている状態」であるかがパワハラか判断する上での基準となります。

また、一言でハラスメントと言っても、数多くの種類が存在します。どこからがハラスメントにあたるのか、理解を深めておくことがパワハラの基準を理解するポイントです。

ハラスメントの種類については「ハラスメントの種類を一覧表でチェック!発生する要因とリスクも解説」の記事も参照ください。

パワハラの判断基準

- 言動の目的

- 言動を受けた労働者の問題行動の有無や内容

- 程度を含む当該行為が行われた経緯や状況

- 業種・業態、業務の内容・性質

- 当該言動の態様・頻度・継続性

- 労働者の属性や心身の状況

- 行為者との関係性等

厚生労働省では、パワハラの判断基準として、以下の要素を総合的に判断するとしています。

つまり、個別の状況によっては「強い指導」もパワハラに当たらないケースがあります。

「相手がパワハラと感じたらパワハラである」という言葉を耳にすることもありますが、これは誤りになります。

①言動の目的

ミスの内容を指摘しミスが起きないように注意する場合は指導にあたります。

一方で、個人的な誹謗中傷、嫌悪や退職強要など、業務の遂行に関係のない目的がある場合はパワハラになりえます。

②言動を受けた労働者の問題行動の有無や内容

同じようなミスをくりかえす、勤務態度に問題があり改善しないなどの状況で、強い指導もパワハラと判断されない場合もあります。

③程度を含む当該行為が行われた経緯や状況

お互いが口論の末に、厳しい言葉が出てしまったケースなど経緯や状況によってパワハラにならない場合があります。

④業種・業態、業務の内容・性質

医療現場などの人の命に関わる業務や、本人または他の人に危険が及ぶような業務は、強い指導も必要とみなされ、パワハラにならない場合があります。

⑤当該言動の態様・頻度・継続性

不合理に、同じ指導を何度も行う、長時間指導をする、大勢の前で指導する、大声で指導するなどはパワハラと判断される場合があります。

⑥労働者の属性や心身の状況

労働者の属性や健康状態などの配慮なく、強い指導を行う場合はパワハラとみなされる場合があります。

⑦行為者との関係性等

普段からの人間関係もパワハラの判断材料のひとつとなります。

\ハラスメントの定義と対策を確認!/

資料をダウンロードする労働者側に問題があってもパワハラになりえるケース

前章の要素を踏まえた上で、労働者側に問題行動があったとしても、以下はパワハラに当たり得ますので注意しましょう。

パワハラの判断基準①:業務上明らかに必要性のない行為

指導の目的から逸脱し、個人的な感情や個人の愚弄を目的とした行為など。

パワハラの判断基準②:指導の内容、方法が合理的できない行為

厳しい言葉や大声で指導する。何度も指導する、長時間指導する。

多くの人の前で指導、叱責するなど。

パワハラの判断基準③:行為に個人の人格を攻撃する内容が含まれている

相手の性格、容姿、国籍、性別、思想信条、病気など個人的なことに言及する行為。

職場のパワハラ6分類

- 身体的な攻撃

- 精神的な攻撃

- 人間関係からの切り離し

- 過大な要求

- 過小な要求

- 個の侵害

厚生労働省は「職場のパワーハラスメント」を6つに分類し、典型例を示しています。どこからがパワハラにあたるのか、パワハラに該当する例を通して判断基準を理解しましょう。

①身体的な攻撃

相手を殴る、物を投げつけるなど、直接的な暴行・傷害。

②精神的な攻撃

人格を否定するような侮辱的発言や長時間にわたって繰り返される暴言。

他の従業員の面前で叱責を繰り返す名誉毀損にあたる行為。

③人間関係からの切り離し

仕事を奪い、長期間にわたって別室に隔離・自宅研修をさせる。

一人の従業員を同僚が集団で無視をし、仲間外れにする。

④過大な要求

必要な教育を行わないまま達成不可能なノルマを課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責するなど、遂行不可能なことの強制。

業務上明らかに不要な私的な雑用の処理を強制的に行わせて、仕事を妨害する。

⑤過小な要求

管理職を退職させるため、能力や経験を加味せずにレベルの低い仕事を命じること。

気にいらない部下に対して仕事を与えない等、業務上の合理性がない行為。

⑥個の侵害

お互いの信頼関係がない中で、病歴や家族状況などプライベートに過度に立ち入る。

労働者の機微な個人情報について他者に暴露する。

パワハラに該当する言葉一覧

- 人格攻撃

- 能力を侮辱する

- 権利、財産を侵害する

- 退職を促す言葉

パワハラに該当する言葉は、例えそれが業務の指導に関係することでもパワハラになりえます。

ここでは、その種類と事例を紹介します。指導が必要な際は、充分に配慮をしましょう。

人格攻撃

代表的な言葉のパワハラに人格攻撃があります。

相手を罵倒することはもちろんのこと、指導中に、性格や出自、属性などに言及すると、柔らかい言い回しでも、人格攻撃でパワハラになりえます。

強い指導が必要な際は、業務に直接的に関係のない話までしないようにしましょう。

根性がない

だらしがない

◯◯人は信用できない

◯◯はすぐ休む

これだから◯卒は

親の顔がみたい

能力を侮辱する

業務に関係することでも、相手の能力を否定する発言はパワハラになりえます。

こんなこともできないの?

新人の方がもっとできるよ

◯◯さんはできたよ

仕事はまかせられない

時間の無駄

給与泥棒

権利、財産を侵害する

業務に関係することでも、相手の権利や財産を侵害する脅しはパワハラになりえます。

有給はとるんだ?

ノルマ未達の場合は補填しろ

ミスしたら罰金

退職を促す言葉

退職を促す言葉は、叱咤激励の意味であってもパワハラになりえます。

辞表をもってこい

チームの足をひっぱっている

明日からこなくていいから

できないなら辞めろ

他によい仕事もある

転職したら?

企業に義務づけられたパワハラ防止策

- 企業の方針等の明確化とその周知・啓発

- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応する必要な体制整備

- 事後の迅速かつ適切な対応

- プライバシーの保護・不利益な取扱いの禁止

前出のとおり、職場のパワーハラスメント対策は、法律で義務化されています。

ここでは、企業に義務づけられたパワハラ防止策を紹介します。

①企業の方針等の明確化とその周知・啓発

企業は、就業規則などでパワーハラスメントの禁止や懲戒規定などの基準を明確に定める必要があります。

また、社内報での周知や講習会を行うなど、労働者に対して周知の徹底が義務付けられています。

運用のポイント

就業規則に明記して、一回の講習で終わりではなく、定期的にパワハラ防止を啓蒙する必要があります。

eラーニングを活用し、従業員がいつでも受講できる体制をつくり、LMSを通じて定期的に受講状態を確認しましょう。

また、ハラスメントの問題が顕在化し速やかに対処が必要な場合には、集合研修で対応し、緊急度が高いことを意識づけることも必要です。現場での事例を交え、自分ごと化できるような研修を実施していくと良いでしょう。

また、eラーニングや研修を実施して終わりではなく、研修終了後に必ずアンケートを実施しましょう。今回の学習内容が良かったのか、悪かったのか、実際のハラスメントについて感じていることなどを把握し、次回の研修につなげていくことが重要です。

関連記事:パワハラ研修とは?企業が取るべき社内教育と研修方法を紹介 | お役立ち情報

②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応する必要な体制整備

パワハラを含むハラスメントの相談窓口を設け、相談が発生した場合の対応する体制やルールを整えます。

運用のポイント

- 相談窓口の受付方法などを従業員に周知する。

- 相談発生から対策までのフローを策定する。

- 相談担当者の個人裁量にならないように、担当者を複数人設置する。

- 女性専用の相談窓口を設置し、内容は、女性担当者が確認するよう配慮する。

・必要であれば外部の専門家に委託する

③事後の迅速かつ適切な対応

速やかに、相談者と行為者にヒアリングを行い、事実確認ができた場合は、行為者に適切な措置を行い懲戒処分を発表を行います。

運用のポイント

- 相談者に心身に寄り添い配慮を行う。

- 委員会を立ち上げて、複数人で判断する。

- 主張に不一致がある場合は、第三者へのヒアリングを行う。

- 判断に利害関係者がからまないようにする。

④プライバシーの保護・不利益な取り扱いの禁止

相談者、行為者ともにプライバシーを保護します。また、相談したことによって相談者に対して不利益な扱いをする行為は禁止されています。

運用のポイント

相談者に寄り添った対応が基本です。まずは傾聴することを意識し、安易に助言指導をしないことが重要です。適切な判断、対応ができるよう、予めヒアリング内容を決めておく必要もあります。また、懲戒処分を行うとしても行為者にもプライバシーや権利があるので、就業規則を逸脱する罰を与えないようにする必要があります。

コンプライアンス研修導入の成功事例はこちら

株式会社いつも様 「運営作業時間の大幅削減に成功、コンプライアンス研修と社内ナレッジの一元管理に活用」

懲戒処分の社内発表に関して

再発防止を目的とした懲戒処分を社内で発表します。ただし、プライバシーの問題もあるため、公表の範囲や方法を弁護士と相談しながら発表のルールを作成しましょう。

運用のポイント

- 相談者が公表を望まない場合は、懲戒処分を発表しないことも検討する。

- 相談者がパワハラの内容の公開を望まない場合は発表しない。

- 一般的には、相談者の名前は公表しない。

- 行為者の名前の発表も慎重に判断

行為者の名前の発表も配慮の必要があります。行為者が発表した企業に対して名誉毀損などで訴える可能性があります。専門家と協議の上、社の方針を決めましょう。

パワハラ事案を防ぐための対策

パワハラ事案は、起きてしまえば、関係者間の人間関係が損なわれ回復は難く、

また、マスコミやSNSでの拡散で、企業のイメージを大きく毀損し、人材の採用や事業の成長、売上に影響します。問題が起きないように予防が大切です。

パワハラ研修の実施

従業員にパワハラに関して徹底的に周知する教育研修の実施が重要なポイントになります。

昔は見逃されていたことが、現在では許されないこともあります。「問題になるとは思わなかった」ではすまれず、従業員のパワハラに関する価値観のアップデートは必須です。

関連記事:「ハラスメント研修とは?防止研修の内容や実施ポイントについて解説」

研修は、1回行えばよいものではなく、定期的に研修を行うことでパワハラ事案の発生を抑えることが大切です。

社内評価制度との連動

評価査定の項目に、ハラスメントに関する定性評価、研修受講の有無やテストの点数を加えると効果的です。

これにより、評価のタイミングのたびに管理職や従業員はあらためてパワハラ防止を意識します。

また、360度評価の導入や、部下から上司への評価などの制度もパワハラ防止に貢献します。

定期的なアンケート、内部監査の実施

通報を待つだけでなく、定期的なアンケートを行い、社内で起こっているパワハラ事案を掌握することも大切です。

他にも、従業員サーベイを用いて、従業員の心身の状態やモチベーションを定期的に確認し、悩みを抱えている従業員を発見し早期に対処できれば事態の悪化を抑止できます。

パワハラ研修の重要性

ハラスメント防止のために最も重要なことは、経営層、管理職、パートまで、そして従業員全員がハラスメントに関する共通認識を持つことです。

この共通認識があることで、職場全体でハラスメントを許さない文化を育み、安心して働ける環境を構築することができます。

また、ハラスメント防止の取り組みは一度行えば終わりではなく、定期的に研修を実施し、全員に繰り返しの周知が求められています。

これにより、変化する社会や法規制に対応し、個々の意識の向上を図ることができます。

コンプライアンス研修導入の成功事例はこちら

KOA株式会社様 「質の高い教材でコンプライアンス意識が向上!manebiコンテンツで自社教材制作が不要に」

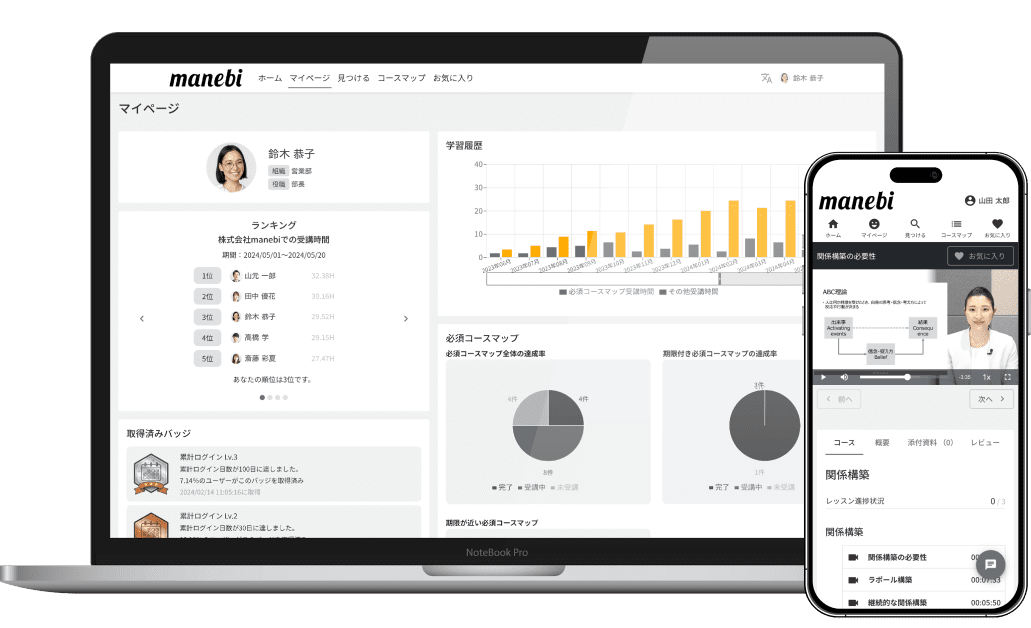

LMS「manebi」パワハラ研修のメリット

LMS(学習管理システム)により、社員ごとの受講状況が管理できる

LMSを使えば、社員一人ひとりの受講状況をリアルタイムで管理可能。e-learning形式で、場所や時間を問わず受講できます。

はじめての実施でも手厚く支援

初めての導入でも、研修内容のカスタマイズや進め方のアドバイスを提供。担当者が不慣れな場合でも、スムーズな運営をサポートします。

豊富な実績

多くの企業での導入経験があり、業界や企業特性に合わせた柔軟な研修が可能です。信頼性の高い内容を提供します。

質の高いコンテンツと理解度チェックテスト

ドラマ形式から講義形式まで、学びやすさを重視した多彩なコンテンツをご用意しています。また、受講後にはテストを実施できるため、理解度をしっかりと確認・管理することが可能です。

あらゆるテーマのコンプライアンス研修ができる

ハラスメント以外にも、情報セキュリティや労働安全など幅広いテーマに対応。従業員のコンプライアンス意識を高めます。

eラーニングと集合研修:ニーズに合わせて選択できる

manebiではeラーニングと集合研修の両方を提供しています。企業のニーズに合わせて最適な研修プランを選べます。例えば、ハラスメントがまだ潜在的な場合、eラーニングで意識を浸透させていくのが良いでしょう。反対に問題が顕在化している場合は、集合研修を実施し、社内事例を交えながら自分ごと化させていく必要があります。

さらにeラーニングと集合研修を合わせた「ブレンディッドラーニング」も提供しています。eラーニングで基礎知識をインプットし、集合研修ではアウトプットメインの時間とすることで効率的に研修を実施できます。

自社独自の教材も簡単に作成できる

manebiは、自社独自の教材を簡単に作成・アップロードできる機能を備えています。

企業は自社の業務内容や方針に合わせたオリジナルの研修コンテンツを作成し、従業員に提供することが可能です。

既存の豊富なコンテンツと自社独自の教材を組み合わせることで、業務に直結する実践的な学びを実現し、研修の効果を最大化します。

\社員教育はeラーニングと集合研修で/

資料をダウンロードする