\社員教育はeラーニングと集合研修で/

資料をダウンロードする近年でも企業の不祥事は後を絶ちません。ただ漠然と「ルールを守ろう」という声かけだけでは意味がありません。多くの企業は「木を見て森を見ず」の状態になり、コンプライアンスに対するリスクヘッジや体制づくりが整っていない現状もあります。そこで今回は、コンプライアンス教育の重要性と、その目的や強化方法について詳しく解説します。

コンプライアンス研修 – manebi eラーニングやオープン研修 人材開発プラットフォーム

コンプライアンスとは

コンプライアンスは、一般的に「法令遵守」と翻訳されます。しかし、本来は企業の不祥事防止のためのリスク管理であり、万が一不祥事が起こった際の危機管理のことを意味します。企業が「誰のため」「何のため」に活動しているのか、という原点に関わるものです。

従業員にしっかりとコンプライアンスの理念を理解してもらい、実践させることが重要になります。コンプライアンスの本質は、社会が企業に求めているものを正確に把握し、それに応じた行動をとることです。

コンプライアンス教育の重要性

企業はリスク管理体制を問われ、市場やステークホルダーから厳しくチェックされています。企業活動にリスクは付きものですが、日常的に起こるリスクをうまく対処・管理できなければ、企業の存続可能性は低くなります。

リスクには大きく分けて人的リスク・物的リスク・法的リスクの3種類あり、なかでも最も怖いものが法的リスクです。個人情報がネットに流出すれば、「個人情報の安全管理措置義務」という法令への違反行為に当たる場合もあります。事後の不適切な情報管理が、不祥事そのものより遥かに深刻なリスクを招くこともあります。

例えば、2007年洋菓子メーカーが消費期限切れの牛乳を使ってシュークリームを製造・出荷していた事実が判明。経営者は公表が遅れたうえに組織的な隠蔽工作があったと疑いをかけられ、結果的に製品のブランドイメージは大きく低下し、同社の株価も急落しました。このような事故を防ぐためにもコンプライアンスを導入し、従業員に周知徹底させる必要があります。

コンプライアンス教育の目的

コンプライアンス教育の目的は様々です。コンプライアンス違反のリスクを知ったり、コンプライアンスの基礎知識の習得も必要不可欠です。それを踏まえたうえで、当事者意識を持って仕事に取り組むことも重要でしょう。ここからは、コンプライアンス教育の目的について詳しく解説していきます。

コンプライアンス違反のリスクを知る

どんな企業にも必ず事故や不正は存在するものだという現実の認識をしましょう。不祥事から完全に逃れることができる組織はなく、企業がコンプライアンス教育をする際には、この現実を受け入れるところから始める必要があります。

コンプライアンスの基礎知識の習得

法令を守るというより、その趣旨を尊重したうえでの行動が求められます。コンプライアンスの基礎知識を理解して行動することが、企業のリスク管理としても合理的であるうえに、顧客と企業の関係を良好に保ったまま企業の成長にもつながります。何よりも従業員に誇りを与えることになり、企業の成長の基盤も整います。

当事者意識を持ったうえで仕事に臨む

社内全体で全員が当事者意識を持って働くためには、経営陣はコンプライアンスについての基準を明確にする必要があります。なぜなら、コンプライアンスは意識の問題だからです。細かいルールを覚えても、「なぜそのルールが存在するのか」を理解できなければ、すぐに忘れてしまいます。

経営陣がコンプライアンスの意味を正確に理解したうえで従業員に直接働きかけない限り、従業員の意識にコンプライアンスは浸透しません。従業員は、経営陣の本気度をよく見ていて、それがコンプライアンス違反を防ぐ健全な企業風土づくりにつながります。

「決して事故や不正を起こしてはならない」と伝える代わりに、「トラブルがあったらすぐに上層部に報告すること」「隠蔽は決してやらないように」というメッセージを発信することが重要です。

また、疑問があればコンプライアンス部門に聞くという基準を設けることも有効です。企業活動をしていると判断に迷うことが多いですが、そのときにひとりで抱え込まずに社内で議論する場があれば、隠蔽を防ぐこともできます。

コンプライアンス教育のメリット

コンプライアンス教育をする際に具体的にどんなメリットがあるのか、気になる人も多いでしょう。不正や事故を未然に防いだり、企業の利益が向上してイメージアップにつながったりなど、色々なメリットがあります。ここでは、それぞれを詳しくご紹介していきます。

不正や事故を未然に防げる

コンプライアンス教育をすると、不祥事などのリスクに対して敏感になり、注意深く吟味しながら働くようになります。リスクに対して鈍感だと、対処や管理も甘くなり、中途半端な対応に終わってしまいます。

リスク管理の甘さから不祥事が発生した場合、経営上に大きな欠陥をもたらします。ひと言で不祥事といっても種類はさまざまですが、それぞれに対策を考える必要があります。経営陣を含めた社員全員が倫理観を持って仕事をし、その不祥事を認識することで、適切な対策が打てるようになります。

企業が利益向上し、イメージアップにつながる

企業の不祥事で最も影響を及ぼすのが、ユーザーや顧客などの消費者に対して迷惑をかけるような事故や不正です。マスコミとしても取り上げやすいので、批判やバッシングの対象になります。

消費者からお金をもらって商売をする場合、その対価に見合った商品やサービスを提供します。それができなければ、そのこと自体が消費者の時間・労力・財産を不当に奪うことになりかねません。小さなトラブルが発生したときに、ただ単に早期処理だけをして原因の追究や再発防止への取り組みを行わなければ、同じようなトラブルが起こったり、さらに深刻なケースが生じる可能性もあります。

このような視点を欠くと、会社や組織は悪くなっていきます。些細なミスでも過剰反応として現れたり、風評被害を引き起こされたりするリスクもあります。こうした失敗を防ぐためにも、コンプライアンス教育を行う必要があります。

消費者目線で具体的なプログラムを用意し、その内容を社内全体に徹底させることが重要です。結果的に従業員が企業の利益に貢献するような働きをするようになり、同時に企業のイメージアップにもつながります。

\社員教育はeラーニングと集合研修で/

資料をダウンロードするコンプライアンスを強化する方法

ここまでの内容でお分かりの通り、企業は多くのリスクに囲まれています。不祥事などのリスクを管理するためには、企業の内部を適切にコントロールして一般社員の行動や社内秩序を規律していく体制が必要です。

コンプライアンスを強化するためには、コンプライアンスが実質的に機能しなければ意味がありません。そのためにはコンプライアンスを重視する企業風土が存在しなければならず、それを醸成するためには経営層と一般社員の両方が主役となって進めていかなければなりません。

ここからは、コンプライアンスを強化する方法について、経営層と一般社員の2軸に分けて解説します。

経営層

企業の社会的信頼の獲得は、経営者だけでなく従業員によっても左右されます。健全な組織運営をするうえで最も大切な存在である「人材」を大切に扱い、各従業員のレベルを上げることはコンプライアンスの基本になります。

組織が大きくなればなるほど、従業員の能力・実績・年齢などを考慮して適切な人事配置を行うことが重要です。雇用主は従業員に対して賃金を払うだけでなく、安全配慮義務も担っています。部下を持つ管理職に対しては、定期的に研修プログラムを実施し、労働法全般の基本的な考え方を理解してもらう必要があります。

社内研修を行う場合は、マニュアルの策定をしましょう。具体的に会社においてどういうことをしてほしいのかということを含め、従業員に対してコンプライアンスについて説明・指導する場を設けてください。守るべき規範の重要性、違反したときのリスクへの理解を促すことが大事です。

一般社員

仕事を進めるなかで利害関係者が多くなり取引が複雑になればなるほど、さまざまな条件や制限が設けられ、何が良くて何が悪いかの判断が容易ではなくなります。時代に応じて倫理規範の内容や要求されることも変化していきます。

今まで自分が常識だと思っていたことを疑ってみることもときには必要です。また法的問題について弁護士に、会計や税務の問題は会計士や税理士に、というようにさまざまな専門家に意見を求めるときもあるため、自分で法律・会計・税務関連の基本的な知識を身につけておくことも大切です。

コンプライアンス教育をする際のポイント

コンプライアンスの目的は、企業が社会的要請に基づいて行動する規律を確保し、リスク管理を実現し、持続的に成長していくことにあります。企業全体にコンプライアンスの重要性を理解させることが必要です。

では、コンプライアンス教育をする際のポイントはどのようなものがあるのでしょうか。eラーニングを行うメリットと合わせてご説明します。

受講者の習熟度を確認する

eラーニングによってコンプライアンス教育を行う場合、開始直後に直面する問題があります。それは、学習者の受講率の悪さです。eラーニングの必要性や意義が受講者に正しく理解されていないために起こります。

受講者の習熟度を確認するためにも、まずは「何のためにeラーニングを実施するのか?」「eラーニング学習による成果として何を定めているのか?」など、その都度、受講者に理解させなければなりません。

コンプライアンス教育には「個人情報保護」のように、企業全体としては重要な課題でも、一個人にしてみればそれほど重要性を感じられないコンテンツも存在します。その場合、必要性を受講者全員に理解させるのは困難であり、自分の業務に関係ないと思って学習に取りかからないかもしれません。

それを防ぐために、受講者への働きかけを行う必要があります。例えばまだ学習に取りかかっていない受講者に受講促進のメールを送ったり、早期に受講が終わった人には賞品や栄誉賞などインセンティブを与えるなどの方法もあります。色々なやり方を実施しながら、受講者の習熟度をチェックしましょう。

定期的にミーティングを開催する

社員が議論に参加して意見交換する場を確保するための施策のひとつが、定期的にミーティングを開催することです。社員自らが発言することで、コンプライアンスとは具体的にどういうことかを自分の頭で考えるようになります。

意見交換をする際には議論の題材が必要になりますが、自社や同業他社で発生した事例を題材にするのが適当です。コンプライアンス部門が社内の各部門で今後発生しそうな事例を10〜20個載せたケースブックを作成し、そのなかから各部門が自部門に関係の強いものを選択して利用するというやり方も有効です。

ミーティングを開催する場合、頻度は3〜4ヵ月に1回程度、1回当たり1時間程度、使用するケースは2〜3ケースが適切です。

コンプライアンス研修におすすめのツール

今回は、コンプライアンス教育の重要性や、その目的と強化方法についてご紹介しました。不祥事防止のリスク管理を徹底することが企業の存続と成長につながります。そのためには、経営陣と従業員がそれぞれ当事者意識を持ってコンプライアンスの理解に努めることが重要です。

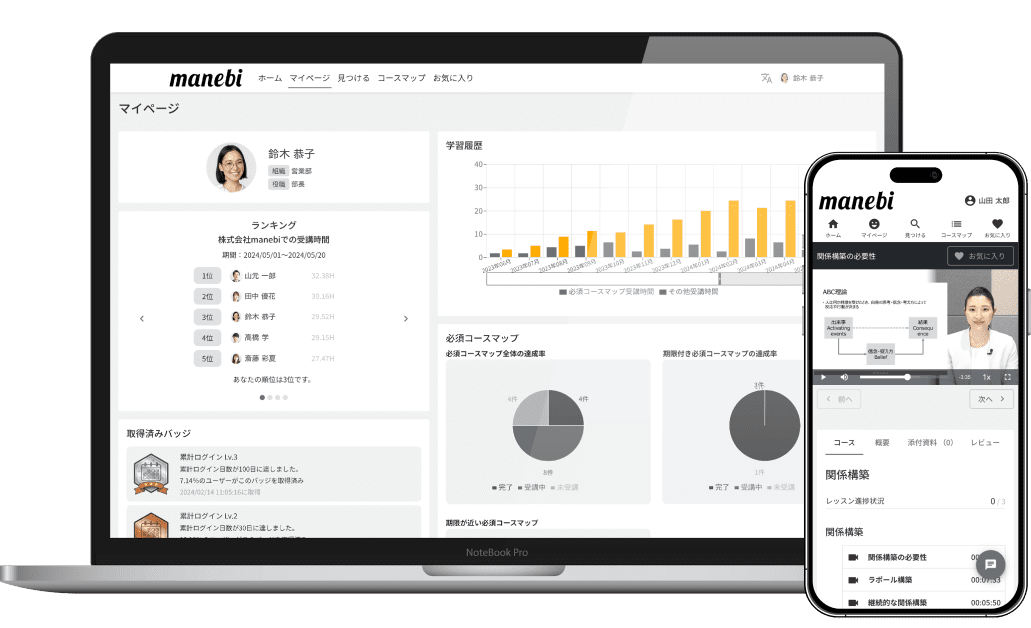

コストを抑えつつ質の高いコンプライアンス研修をeラーニングで行うなら、「manebi eラーニング」がおすすめです。

「manebi eラーニング」は、ハラスメント関連のコンテンツを含む約オプション動画含む約8,000が見放題で、スマートフォンやパソコンからいつでもどこでも学習でき、テスト・アンケート機能付きなので、理解度チェックも可能です。

また、搭載コンテンツだけでなく自社教材のアップロードも可能。搭載コンテンツと自社教材を自由に組み合わせて、より自社に合った研修を実施することができます。

「manebi eラーニング」の詳しいサービス資料のダウンロード、社員研修のオンライン化やeラーニングシステムの活用に関するご相談など、お気軽にお問い合わせください。

\社員教育はeラーニングと集合研修で/

資料をダウンロードする