\社員教育はeラーニングと集合研修で/

資料をダウンロードする現代のビジネス環境では、パワハラやセクハラに加えマタハラなどの、多様な形態のハラスメントが顕在化しています。

当記事では職場での企業がとるべきハラスメント対策と恒久的なハラスメント防止体制をつくるポイントをツールを交えて解説します。

職場でのハラスメントは増加傾向

厚生労働省の「職場のハラスメントに関する実態調査」によれば、近年ハラスメントに関する相談件数や認識は増加傾向にあります。

特にパワーハラスメントを取り上げて見ると、令和2年度に48.2%の企業が相談件数を報告していたのに対し、令和5年度には64.2%にまで増加しました。

増加の理由に関しては「パワーハラスメントに対する関心が高まった」が42.5%、「職務上のストレスが増加している」が41.1%が挙げられています(平成28年度資料)。

ハラスメントに取り組む企業が増え、相談窓口が設置されたことにより顕在化している背景が伺えます。

(「令和2年度 厚生労働省委託事業_職場のハラスメントに関する実態調査報告書」より引用)

(「令和5年度 厚生労働省委託事業_職場のハラスメントに関する実態調査報告書」より引用)

法律で対策が義務化されているハラスメント

ここでは、法律に基づき企業に対策が義務付けられている主なハラスメントについて解説します。

- パワセクシュアルハラスメント(セクハラ)

- セクシュアルハラスメント(セクハラ)

- マタニティハラスメント(マタハラ)

パワーハラスメント(パワハラ)

職場での地位や権限を利用し、不当な扱いや嫌がらせを行う行為です。

労働施策総合推進法(パワハラ防止法)によって規制されており、企業には適切な対策を講じる義務があります。

パワハラ防止法については「パワハラ防止法とは?概要と企業が取るべき具体的な対応策を解説」の記事も参照ください。

セクシュアルハラスメント(セクハラ)

性的な言動によって、相手に不快感を与える行為を指します。

男女雇用機会均等法に基づき、企業はこの問題への対策を行わなければなりません。

セクハラ研修については「セクハラ研修の内容、ポイントから効果的な実施方法まで解説」の記事も参照ください。

マタニティハラスメント(マタハラ)

妊娠、出産、育児を理由に不当な扱いや嫌がらせをする行為です。

男女雇用機会均等法および育児介護休業法により、企業にはこれに対処する義務が課されています。

企業が自発的にとるべきハラスメント対策

ここでは、法的に義務化されていないものの社会問題になっている企業が対策すべきハラスメントを解説します。

- モラルハラスメント(モラハラ)

- カスタマーハラスメント(カスハラ)

- アルコールハラスメント(アルハラ)

- 就活終われハラスメント(オワハラ)

- モラルハラスメント(モラハラ)

モラルハラスメント(モラハラ)

言葉や態度で相手を精神的に追い詰めたり、尊厳を傷つけたりする行為です。

価値観が多様化する現在、職場の人間関係のトラブル防止のために対策が必要です。

カスタマーハラスメント(カスハラ)

顧客が従業員に対して理不尽な要求や暴言を行う行為です。

従業員の心身の健康を守るため、企業として明確な方針を打ち出すことが重要です。

さらに、自社の従業員が顧客に対してハラスメント行為を行う加害者とならないよう、教育や研修を徹底することも求められます。

アルコールハラスメント(アルハラ)

宴席参加や飲酒の強要などアルコールにまつわるハラスメントです。

古くからある企業の飲み会文化の見直し、個人の尊重が求められます。

就活終われハラスメント(オワハラ)

自社に入社させる目的で企業が学生に対し、他社への就職活動を終えるよう圧力をかける行為です。

学生の職業選択の自由を奪うことになりかねない行為で配慮が必要です。

ハラスメント対策導入5つのステップ

- 社内調査の実施

- ハラスメントガイドライン作成

- 社内ホットラインの設置

- 周知の徹底

- ハラスメント防止研修の実施

社内調査の実施

匿名でのアンケートや監査を通じて、社内で発生しているハラスメントの実態を把握し、課題を整理します。

- 匿名性を重視した調査により、従業員が率直に意見を共有できる環境を提供します。

- 調査結果を分析し、ハラスメントガイドライン作成やハラスメント防止研修に活用します。

ハラスメントガイドライン作成

ハラスメントの課題を元にハラスメントガイドラインを作成します。

- ハラスメントに該当する行為を明確に定義し、従業員が理解しやすい内容にします。

- 違反時の罰則についても具体的に定め、就業規則に明記します。

「ハラスメントを許さない」という企業姿勢を示し、職場全体で取り組む環境を整えます。

社内ホットラインの設置

従業員が安心して利用できるハラスメント相談窓口を設けます。

- プライバシーを重視し、実名通報に加えて匿名通報も可能な仕組みを導入します。

- 女性スタッフが対応する専用窓口を設置し、相談者がより利用しやすい環境を提供します。

従業員の声をしっかり受け止めることで、信頼できる職場づくりを目指します。

周知の徹底

就業規則やガイドライン、社内ホットラインの内容を従業員に広く周知します。

- 社内イントラネットや事務所内の掲示板を活用し、誰もがすぐにアクセスできる環境を整備します。

- 定期的に社内報や社内メールで啓発活動を行い、従業員の意識向上を図ります。

情報を分かりやすく伝えることで、全員がハラスメント防止に積極的に取り組める職場を目指します。

ハラスメント防止研修の実施

全従業員を対象にハラスメント防止研修を実施し、ハラスメントに関する知識を深め、全社で共通の意識を持つことを目指します。

- 研修では、具体的な事例を交えながらハラスメントの定義や適切な対応方法を学びます。

- 理解度を確認するためにテストを実施し、合格点に達するまで繰り返し受講できる仕組みを導入します。

研修を通じて、ハラスメントのない職場環境づくりを徹底します

ハラスメント防止の恒久体制づくり3つのポイント

企業が存続する限り、ハラスメント防止対策は継続的に取り組むべき課題です。ここでは、恒久的な体制を構築するための方法を解説します。

- リーダーシップの発揮

- コミュニケーションの強化

- 定期的な研修の実施

リーダーシップの発揮

経営層がハラスメントを許さない姿勢を明確に示すことは、職場全体の意識向上に不可欠です。

さらに、ハラスメント防止の制度構築も経営層の重要な役割です。

- 定期的にガイドラインを見直し、実効性を高めます。

- 職場の実態に応じた新たな防止施策を積極的に導入します。

コミュニケーションの強化

従業員が安心して意見を述べられる環境を整えることは、ハラスメントの未然防止に直結します。

- 1on1ミーティング

上司と部下が定期的にコミュニケーションを行う方法です。

業務指示の指示を目的とせず、相談事を中心としたミーティングを重ねることで、

問題の早期発見や信頼関係の構築を図ります。

- 360度評価

部下から上司、同僚など、複数人の評価者で従業員を評価する方法です。

組織内に公平な関係をつくり、ハラスメント抑止に役立ちます。

- オープンドアポリシー

上司や経営層に気軽に相談できる環境をつくることです。

従業員が自由に意見を述べられる環境を整えます。

定期的な研修の実施

全従業員を対象に、何がハラスメントに該当するのかについての共通認識を深めるため、定期的な研修や啓発活動を実施します。

- 価値観のアップデート

社会的な価値観や法的規制の変化を反映し、常に最新の情報を提供します。

- 最新事例の反映

過去の事例や実際に起きた問題をもとに、最新のハラスメントの実態を学び、予防策を強化します。

- 経営層からパートまで定期的に実施

経営層からパートタイム従業員まで、全員が一貫した認識を持てるように研修を実施し、組織全体でハラスメント防止に取り組みます。

ハラスメント対策を強化するツール

- 従業員サーベイツールの活用

- AI活用による早期警戒システムの導入

- 学習管理システム(LMS)の導入

従業員サーベイツールの活用

従業員サーベイツールとはアンケートや検査で、組織や従業員のコンディションを調査する仕組みです。

定期的に実施することで、組織の課題や従業員個々人の心身の健康を確認し、ハラスメントの発生をケアします。

AI活用による早期警戒システムの導入

企業内でのメールやチャットの内容をAIで分析し、ハラスメントの兆候を検知するシステムです。

人間の労力ではチェックできない膨大なデータの中から、ハラスメントの可能性を検知可能になり、ハラスメント事案発生時の事実確認(証拠集め)にも役立ちます。

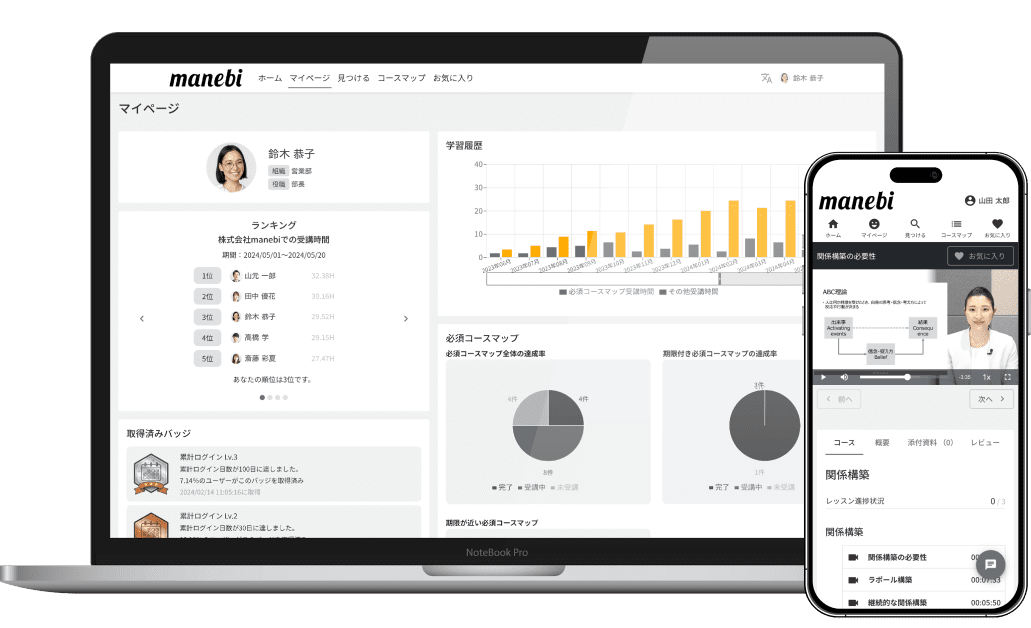

学習管理システム(LMS)の導入

eラーニングと個々人の学習状態を管理できるLMSを導入すれば、効果的にハラスメント研修を実施できます。

eラーニングは場所や時間、人数に拘束されずに研修が実施可能です。

さらにLMSを用いれば個々人の学習の進捗やテストによる評価も管理できるので、研修の受講漏れを防ぎ、全ての従業員に共通した知識を共有できます。

LMS「manebi」で研修運営と進捗管理を効率化

進捗管理の容易化

LMS「manebi」を活用すれば、社員一人ひとりの受講状況や理解度をリアルタイムで確認可能です。

これにより、的確なフォローアップが行え、研修の効果を最大化できます。

柔軟な学習環境

eラーニング形式で、場所や時間を問わず受講できるため、忙しい社員でも自分のペースで学習可能です。

また、オンライン集合研修を組み合わせれば、質疑応答やディスカッションを通じて理解を深めることができます。

初めての導入でも安心のサポート

「manebi」は、企業ごとの状況や要望に応じたカスタマイズやプログラム設計をサポートします。

研修担当者が不慣れな場合でも、スムーズな導入と運営が可能です。

多様なテーマへの対応

ハラスメント対策だけでなく、情報セキュリティ、労働安全、コンプライアンス全般など、幅広い研修テーマに対応。

1つのプラットフォームでさまざまな教育ニーズをカバーできます。

独自教材の作成が容易

自社特有の課題に合ったオリジナル教材を簡単に作成・アップロード可能。

実務に即した研修を提供することで、従業員のスキルアップを効果的に支援します。manebiに興味をお持ちの企業様はお気軽にこちらにご相談ください。

\社員教育はeラーニングと集合研修で/

資料をダウンロードする